Foto Bernd Oei: Einziger Fischkutter im Dangaster Hafen. Der Ort und die Fischerei an der Nordseeküste haben ihre besten Zeiten hinter sich.

Leben mit und in und gegen die Verlässlichkeit

Für einige Literaten wie Hermann Broch gilt: Dichtung muss Erkenntnis stiften (das Gegenteil der l´art pour l´art), dabei aber Distanz und Autonomie gegenüber allen anderen Wissenschaften bewahren. Im Idealfall gleicht sie dann der Mathematik. Wertphilosophische Überlegungen durchziehen Hermann Brochs Romane und theoretische Schriften. „Politische Gleichgültigkeit nämlich ist ethischer Perversion recht nahe verwandt. Die politisch Schuldlosen befinden sich meist bereits ziemlich tief im Bereich ethischer Schuld.“ Broch entstammt der 80 er Generation, der ersten nach Nietzsche. Sie durchlebte zwei Weltkriege.

Angesichts dieser Aussage über die Notwendigkeit politischer Reflexion, Aktivität und Wachsamkeit überrascht es nicht, dass sein letzter Roman provokant „Die Schuldlosen“ heißt – schuldlos fühlen sich zumeist viele Täter und noch mehr deren unreflektierte Helfeshelfer. Dämmerzustand und Schlafwandeln, beides Elemente des somnambulen Geisteszustandes, den Broch als Metapher für unreflektiertes Bewusstsein einführt, liefert einen Schlüsselbegriff, um seine Romane, die sich zwischen Essay, Chronik des Verfalls und Suche nach dauerhaften Lösungen aus der Krise Europas bewegen. Sach- und Prosatext fließen in seinem Werk stets ineinander. Nicht jeder hat das verstanden, so dass Broch zu den weniger populären Exil-Autoren des Widerstands zählt. Seiner Auffassung nach lebte das Individuum im Zeitalter der Massengesellschaft, der Ideologisierung und der Unvernunft , in „der unverläßlichsten aller Welten„.

Ein Thema des dem Wiener Kreis und besonders Robert Musil nahestehenden Systemkritikers, der als einer der ersten die Gefahren des Austrofaschismus, der im Anschluss an das Dritte Reich münden und im totalen Krieg enden sollte, ist der Werteverfall des 20. Jahrhunderts. Voraussetzung bietet Nietzsches Postulat vom „Tod Gottes“ (dem Ende aller absoluten Werte, objektiver Wahrheit und universalem Gebot des Anstands), das wiederum eine Reaktion auf die Aufklärung, die damit verbundene Säkularisierung und Verdrängung des Glaubens durch vermeintliches Wissen war. Der subjektive und häufig als prometheische Hybris empfundene Anspruch, zu erobern (Wille an die Macht), destabilisierte die alte Ordnung, stürzte sie und lies Nihilismus, Anarchie, Chaos und Grabenkämpfe politisch extremer und aktiver Gruppen folgen. Zwei Weltkriege mit ihren Massengräbern und seelischen Verstümmelungen der traumatisierten Heimkehrer bildeten eine Kulmination, aber keine Peripetie der Ereignisse.

In das Vakuum hinein sollte der mündige, aufgeklärte und moralisch integre Mensch treten. Was folgte war Inferno. Brochs Werke, Prosa und Essay, spüren den Gründen nach und suchen nach Hoffnung, wenigstens einem Ausweg aus dem selbst verschuldeten Dilemma der Moderne. Ein halbes Jahrhundert währte das Vorspiel für das Finale, das Endspiel der Massenvernichtung, welches einer nie gekannte Brutalität systemisch Vorschub leistete. Wie dies in einzelnen Schritten verläuft, davon handelt der Roman“Die Verzauberung“, von der drei Fassungen vorliegen, die dennoch jede für sich, Fragment geblieben sind. Selbiger tritt am Ende des Beitrags in den Vordergrund.

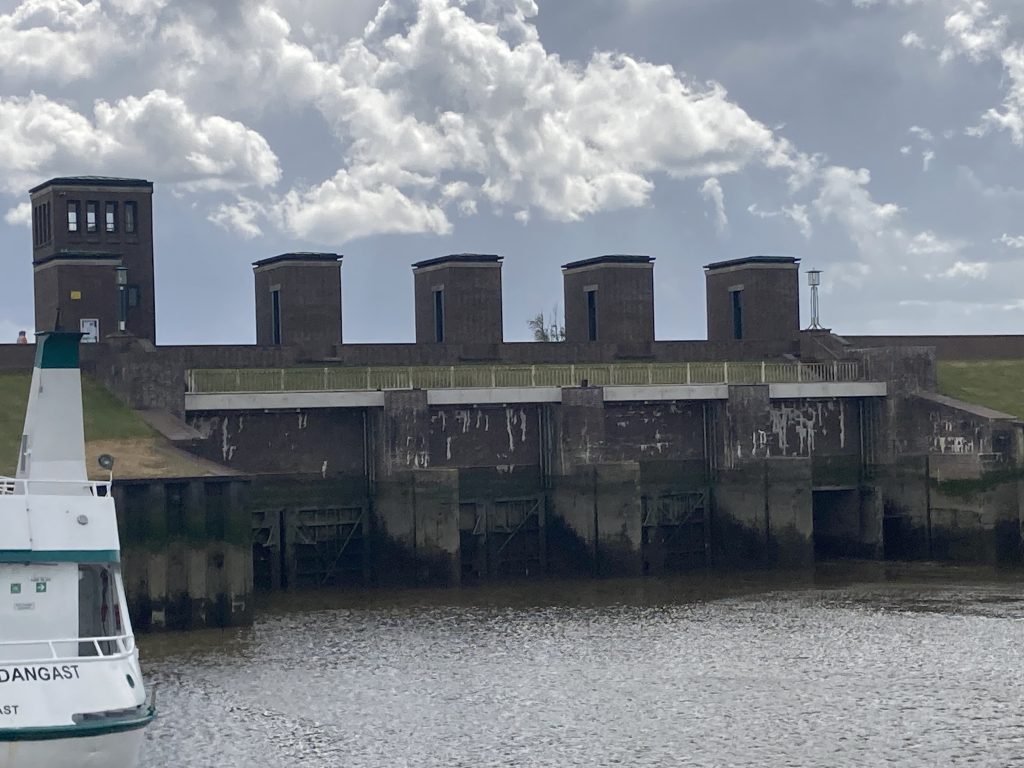

Foto Bernd Oei: Dangaster Hafen oben und unten

Ein komplettes Modell des Ich

Das Problem der Anonymität in Verbindung mit Masse, welche zur Verrohung führt und der Verlust der Mitte, einer Balance, der gesunden Individualität, treten signifikant hinzu. Symptome der sich verbreitenden Verunsicherung, die von einigen Profiteuren gezielt gefördert wird, sind Aufrüstung, Polarisierung, Verelendung der Massen, Industriekartelle, die Einfluss auf die Politik nehmen. Diese Phänomene behandelt bereits Ortega y Gasset in „Aufstand der Massen“. Wie es zum Totalausfall der Vernunft und der Moral (rationaler Irrationalität) kommen kann, die in der gewaltverherrlichenden Diktatur mündet, veranschaulicht Hannah Arendts „Origins of totalitarism, das in enger Zusammenarbeit mit Brochs Massenpsychose-Studien im fernen Amerika entstand. https://www.spiegel.de/kultur/auf-der-doppelleiter-a-25ebdcc1-0002-0001-0000-000043065542

Die Romane Brochs verknüpfen Einzel-Schicksal mit Kollektivschicksal; die bekanntesten bilden die „Schlafwandler“-Trilogie, eine Chronik des Verfalls des Wilhelminischen Reiches, ein Miniatur Zola-Zyklus des Untergangs. Vergleichbar sind Musils „Mann ohne Eigenschaften“, Canettis „Die Blendung“ , Heinrich Manns „Der Untertan“ (genau genommen seine Trilogie über den Wilhelminismus) und Thomas Manns „Dr. Faustus“ zu nennen: sie alle amalgamieren Individual- und Kollektivschicksal (Wille zum Untergang, Existenz in der metaphysischen Obdachlosigkeit) und liefern eine politische Bestandsaufnahme, die sowohl Analyse als auch Ausblick auf (utopische) Lösungen inkludiert. Mal mehr mal weniger tritt die Handlung zugunsten der Reflexion und des eingeschobenen Essays zurück.

Am Ende hat die charmante Offensive der Literaten, späte Aufklärung über das drohende Verhängnis zu liefern, nicht dazu geführt, eine evidente Bildungslücke zu schließen, das dysfunktionale System zu entwirren oder gar politische Gegner zu versöhnen, wenigstens für Humanität oder Dialogkultur zu sorgen. Alles umsonst also? Kann die Philosophie seit Platons Höhlengleichnis nicht erkenntnisvermittelnd auf die politische Vernunft oder die moralische Haltung einwirken? Broch antwortet: „Jede Philosophie zielt auf ethische Wirkung im praktischen Leben, ist also letztlich in einem reinsten Sinne auf Politik abgestellt.“

Zweifellos ging es Broch darum, das Unbewusste im Ich zu ergründen und hoffte aus dem Individuellen (der Miszelle) auf das Kollektiv hinsichtlich des Versagens schlussfolgern zu können. Zwischen Versuch, Versuchung und Versucher besteht ein dialektischer Zusammenhang, der dem zu Trieb (ES), Ich und Über-Ich analog erscheint. Gegenüber Einstein, ein politisch und philosophisch denkender Naturwissenschaftler, mit dem er in die USA emigrierte, äußerte Broch: „Man muß sozusagen nach allen Seiten zugleich vorwärtsschreiten, und dabei gerät man stets aufs neue in Tücken und Fallstricke. Und oftmals ist es wie ein Schwimmen in einem See oder Sumpf von mashed potatoes.“ Das Leben der Masse erinnert also an Quetschkatroffeln. Ein Meinungsbrei, leicht zu manipulieren und zu formen, widerstandslos.

Foto Bernd Oei: Dangaster Schleuse. Sie erinnert von der Shilkouette an das Reichsparteitaggelände. Dunkle Wolken ziehen auf.

Wertezerfall und Massenwahn

Über den Zerfall der Werte sagt Broch, die Welt habe immer wieder Perioden des Wahnsinns durchgemacht, um ein kleines Stück auf dem Weg der Vernunft voranzukommen. Der Mensch sei ein Wesen, das Metaphern erfinde, um das Leben zu begreifen und diese müssen Bilder bleiben, die Kette mag endlos sein und über Assoziationen auch Bewusstsein verändern, aber zu dieser Erkenntnis trägt immer der Reflektierende bei, das im Idealfall mündige Subjekt, das denken und erkennen will, oft gegen Widerstand und mit Verzweiflung. Poesie kann und muss diese Erkenntnis erleichtern und bereitstellen.

Was man verspricht, muss man auch halten (ein Gedanke, den Arendt aufgreift) und das Versprechen darf nicht bloße Hoffnung sein, sondern muss real und erreichbar bleiben. Das Versprechen wie das Verzeihen ersetzen teilweise den Verlust des Glaubens, der zumindest in seiner unantatsbaren Heiligkeit so in der Moderne nicht fortbestehen könne. Weltliche Hierarchien mit ihrem religiösen Erdlösungsversprechen können dies keinesfalls.

Wer hasst, ist ein Mensch mit Vergrößerungsglas und wenn er hasst, kennt der alles an seinem Feind, damit er ihn vernichten kann. Was er darüber vergisst, ist die Bedeutung des Anderen für seine eigene Entwicklung, sowohl die geistige als auch die ethische und die Notwendigkeit einer anderen Meinung für die eigenen Argumente, die Überprüfung der eingenommenen Haltung. Eine Uniformierung des Denkens geht immer zulasten der Humanität.

Kunst und Wahrheit durchbrechen Grenzen wie Mauern und dringen in bislang unbekannte Regionen, dem Reich der Seele, vor. Weil Wahrheit stets mehr ist als die Wirklichkeit, bildlich gesprochen ein Meer aus Möglichkeiten, dringt das Ursprüngliche wie Sickerwasser in das Unmittelbare ein. Letzteres ist die erfahrene Wirklichkeit, ein Tropfen, aber nicht das Meer.

Foto Bernd Oei: Grasende Schafe auf Dangaster Düne. Friedliche Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden? Oder einfach nur Herdentier und Wiederkäuer.

Falsche Führer und Helden

Mitleidlos durchdringt das Abstrakte die Logik jedes Werteschaffens und der Entblößung ihrer Inhalte. Parallelgesellschaften und Subkulturen entstehen, in denen Verständigung kaum möglich erscheint. Jeder lebt in seiner Autonomie eingemauert und entfremdet vom Weltgeschehen.

Broch spricht dem Ornament, dem Stil jedes Zeitgeists, Charakter zu, d. h. Werte sind an den Zeitgeist gebunden, nie absolut und daher auch nicht nomologisch, sondern Ausdruck nach einem Einheitsstreben. Der Stil repräsentiert das Wertesystem als sein sinnlich wahrnehmbarer Körper. Die Sehnsucht nach einer Führerfigur ist im homo aestheticus tief verwurzelt, nahezu archaisch zu nennen, was sich auch im Gottesbild manifestiert. Identitäts- und motivationsstiftend können sowohl wahre Religionsführer als auch Demagogen sein; in diesem Qualitätsunterschied zwischen Eins und Null pendelt die Organisation einer Gesellschaft. Wo Herrschaft mit Macht verwechselt wird und Sieg mit Erlösung droht Gefahr (wieder Konvergenz zu Arendt).

Faschismus wertet Broch als Zerrbild echter Wertetotalität, die er als konvertierter Jude im Katholizismus verankert sieht. Massenwahn ist immer auch historisch bedingt, ein Menetekel, das immer wieder negativ für Katastrophen verantwortlich zeichnet. Zeiten der Mäßigung und des Extremismus wechseln sich ab wie Konjunkturverläufe. Broch verortet historische Mechanismen wie die Mechanik der Kapitalkonztentration oder den Verfall einzelner Kontrollorgane wie die Gewaltenteilung. Der Autor spricht von Hypotropiewahn und Unendlichkeitsgrenzen, sofern der Wachstum das gesunde Maß überschreitet.

Der Wertezerfall zeitigt seelische Sicherheit, was zur Panik führt; eine Hysterie, die anfällig für Bedrohungs-Szenarien und Verfolgungswahn macht und sich gegen alles Fremde und Andersartige entlädt. Umso stärker wird der Heilsbringer gesucht und mit ihm der Sündenbock als seinen vermeintlichen Gegenspieler. Die Masse erstarrt zur Kulisse und die Inszenierung der Gemeinschaft erzeugt faschistoide Scheinethik.

Foto Bernd Oei: Dangaster Kurhaus, Anlaufstelle für Maler und Kunstschaffende, mit Blick auf Hafen und Meer.

Teufelsgott

In seinem vielleicht aufschlussreichsten Essay „Zur Diktatur der Humanität“ 1934 sagt Broch: „mit der absoluten Ethik an sich dadurch gemildert, daß die Lizensierung der Frage Warum nicht morden? in Ansehnung einer Minoritätengruppe, den Juden, statthaben soll, eine Einschränkung, welche die weltanschauliche Gefahr der Moralaufhebung für die herrschenden Klassen in einer durchaus angenehmen Weise camoufliert.“

Das Szenario des Teufelsgottes, der Heil verspricht und Unheil bringt, spielt Broch in „Die Verzauberung“ prosaisch durch. Dort wird deutlich, wie ein Einzelner eine intakte Gesellschaft aus dem Gleichgewicht und bis zum äußersten Frevel, der Opferung Unschuldiger, bewegen kann. Broch macht auch die Industrialisierung und technische Modernisierung verantwortlich für die soziale Kluft. Wie Benjamin verweist er hier auf die Rolle des Film, des Kitsches und des Klischees, das dazu führt, der Leinwandheld die Stelle des deus absconditus einnimmt und Traumwelten entstehen, die über den tristen Alltag hinweg trösten. Kritisch hinterfragt er den Heldenstatus und die Dämonisierung des Juden als Schurken wie das Beispiel “ Jud Süß “ exemplifiziert. Die Verfilmung von Veit Harlan verkehrt Feuchtwangers historische Vorlage eines Despoten und Intention ins Gegenteil.

Der moderne Mensch narkotisiert sich – auch die Neue Sachlichkeit mit ihrer Schein-Objektivität und Zahlenbetäubung erachtet Broch für eine signifikante Fehlentwicklung, um Emotion zu amputieren. Überall verschmelzen Individuen zum amorphen Haufen, in der Menschenopfer zur gereinigten besseren Welt führen sollen. So sind beide Extreme demokratiefeindlich: zu viel Rationaliät und zu viel Emotioinalität schaden dem Individuum und schlussendlich der Gemeinschaft.

Foto Bernd Oei: Wohn- und Künstlerhaus von Franz Radziwill (1895-1983), der Küste abgekehrt. Während des Faschismus fungierte der Maler als Parteifunktionär für die Kulturpolitik in Dangastam Jadebusen. Vielen ist nur als Opfer in Erinnerung, als seine Kunst ab 1938 als entartet galt.

„Groß ist die Angst dessen, der erwacht“

Kaum ein Schriftsteller setzte sich nach Kriegsende so für den Völkerbund und die Menschenrechte sowie die Demokratisierung ein wie Broch. Sein Motto der Anti-Versklavung und Selbstbestimmungsrecht der Völker erwies sich als seiner Zeit weit voraus. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article231225873/Hermann-Broch-Eine-Wiederentdeckung-zum-70-Todestag.html Doch die Menschen fürchten weiter nichts mehr als das Erwachen und das damit verbundene Erkennen unliebsamer Wahrheiten, die lange verdrängt oder ausgeblendet wurden.

Zwischen Schlafen und Wachen, Träumen und Versäumen liegt der Spagat bei Broch hinsichtlich eines Bewusstseins, das er die Trägheit des Gefühls nannte und der erforderlichen Sensibilität allen Manipulationen gegenüber. Dass sich das Individuum ohne Persönlichkeitsentfaltung so zur Schablone machen lässt, besorgt ihn in seinen Essays wie „Das Böse im Wertessytem der Kunst“, da auch Kunst ideologisch missbraucht wurde und Künstler sich missbrauchen ließen.

Im amerikanischen Exil kam es auch zur Kooperation mit Horkheimer/Adorno und hätte Broch länger als 1951 gelebt, wäre er mit seinem interdisziplinären Ansatz vielleicht ein Teil der Frankfurter Schule geworden, zumal er mit Siegfried Kracauer auf gutem Fuße stand. Mit Adornos Kritik an der Kultusindustrie verbindet ihn sein Credo, das Kitsch ein Kennzeichen von Imitation sei und Reflexion verhindere.

Das Nicht-Denken beginnt bei der Uniform und endet bei der Trägheit in Fragen der Empathie. Der Mann in Uniform betrachtet diese als seine Haut und Identität und der träge Geist die Assimilation, ja noch die Unterwerfung als geschickte Methode, sich seine Freiheit zu bewahren. Dann heißt es „Ordnung muss sein, wenn man hinaufkommen will und ist man erst mal oben, dann sieht man besser auch nicht mehr hinab.“ Es könnte einem der Schwindel kommen, und im Taumeln an der trügerischen Selbstsicherheit der Schwindel auffällig werden, dem man zugearbeitet hat.

Foto Bernd Oei: Dangaster Seepferdchen-Skulptur von der Russin Antonina Fatkhullina; es entstand 2018 beim Internationalen Skulpturensymposium und erinnert an die historische Bedeutung. Standort Rennweide nahe des Radziwill-Hauses, früher Rennbahn bis in die 50 er Jahre unweit des Meeres.

Taumeln im Somnabulen

in Brochs Prosa stehen Monologe oder Gedanken bis hin zu Wahngebilden (Halluzinationen) im Zentrum, weniger die Handlung oder die Stringenz der kolportierten Geschichten. Parallelhandlungen verästeln sich zu einem Labyrinth, allerdings begegnen sich die Charaktere mitunter und werden schicksalshaft miteinander verwoben. Die Schlaflosen, Brochs Metapher für all jene, die blind sein wollen, damit sie weiter träumen können, halten Augen und Ohren geschlossen aus Sorge, ihre Schlaflosigkeit, ihr somnambules Dahindämmern könnte in gewöhnliches Wachsein umschlagen.

So taumeln die Protagonisten, die sich ihrer Einsamkeit nicht bewusst werden wollen und nach fremden Identifikationsmustern wie Familie, Erfolg (Geschäft) oder Armee suchen durch die Zeit, bewegen sich am Abgrund der beiden Weltkriege, weichen einer Katastrophe aus, um in die andere zu stolpern, denn die Katastrophe ist längst nicht mehr temporäre Ausnahme, sondern Permanenz. Das Problem ist die Verführbarkeit des homo aestheticus.

Die Sehnsucht nach Führung tritt an die Stelle des Vakuums, welcher der diagnostizierte „Tod Gottes“ hinterließ. Es ist, als müssten alle Protagonisten Brochs erst sterben, um endlich zu leben zu beginnen. Er schildert Menschen, die sehen, doch sie sind blind; sie werfen Schatten ohne Licht. Brochs geschilderte Charaktere klammern sich an ein Nichts, an falsche Autoritäten und Schein-Identitäten, um dem zerfallenden Wertesystem etwas entgegenzusetzen, was langfristig nicht funktionieren kann, denn wie Nietzsche formuliert: Blickst du zu lange in den Abgrund wirst du selbst zu einem.

Der Held in „Die Schlafwandler“ ist eigentlich ein Störenfried und Querdenker, der sich am Ende das Leben nimmt. Er ist einer jener klar Denkenden, der weiß, was getan werden muss und am Festhalten der Mitwelt scheitert. So werden am Ende alle Opfer einer Psychose, die dem Zeitgeist geschuldet bleibt.

Foto Bernd Oei: Strandkörbe am Dangaster Wattmeer. Ebbe und Flut formten über Jahrtausende eine der fruchtbarsten Naturlandschaften der Welt: das Wattenmeer. 10 bis 12 Millionen Zugvögel pro Jahr durchziehen die weltweit größte zusammenhängende Schlick- und Sandwattfläche.

Die Verzauberung

Einen Schlusstein in drei verschiedenen Versionen (nicht drei Teilen, sondern drei Varianten) bildet der posthum erschienene Roman „Die Verzauberung“. Die Wurzeln dieser in drei formal unterschiedlichen Versionen verfassten Parabel liegen in der Verführbarkeit des deutschen Geistes, weshalb Broch über sein Projekt auch von einem neuen Faust sprach. Der Mephistopheles ist ein Wanderarbeiter, in denen Züge des genialen Dilettanten Hitler deutlich werden.

Eine Zusammenfassung bietet

Foto Bernd Oei: Nationalpark Wattmeer Dangast

Foto Bernd Oei: Dangaster Friesendom, Bei den zahlreichen Sturmfluten kamen mehr als 100.000 Menschen ums Leben. Im Jadebusen versanken Kirchspiele und ganze Dörfer. Die Insel Arngast fiel 1905 einer Sturmflut zum Opfer.

Massenhypnose

Nicht einige Personen, sondern nahezu ein gesamtes Dorf wird manipuliert und erliegt auf der Suche nach dem Sinn der Verführung zu Wahn und Gewalt. Blutrausch, in dem Unschuldige sterben und die Angehörigen, Freunde und Eltern zusehen wie Schaulustige einer Hexenverbrennung in festem Glauben an die neue (Schein) Religion. Die Rationalität fällt aus, Ethik erscheint pervertiert auf das Recht zu töten anstelle das Recht zu leben. Broch schildert Massenpsychose und Massenhypnose als Folge von Wertezerfall und Reaktion auf das Ende einer Epoche, dem Ende der Kultur. Jener Rückfall in die Barbarei schien unaufhaltsam, und doch vorhersehbar.

Ein Jahrhundert ging zu Ende, das Fragen und Zweifel aufwarf, die schlussendlich zu fatalen Antworten der Zerstörung führten. Hermann Broch beschreibt dies bilderreich in einer Mischung aus Essay und Prosa und weist dabei weit in die heutige Gegenwart voraus. Das Szenario ist ähnlich, denn Geschichte bleibt die ewige Wiederkehr des Gleichen.

Foto Bernd Oei: Oberfeuer Preußeneck bei Eckwarden (oben und unten) Das heutige Baudenkmal wurde 2012 stillgelegt. Drei Generationen lang gab das Oberfeuer alle drei Sekunden ein weißes Gleichtaktlicht zur Markierung des Gewässers und Fahrwassers ab.

Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!