Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Springbrunnen- Detail, Hundertwasser, Grüne Zitadelle, Innenhof . Der Name „Grüne Zitadelle“ für das Magdeburger Bauwerk von Friedensreich Hundertwasser leitet sich ab vom begrünten Dach und den vielen Bäumen in, um und am Gebäude mit integriertem Theater.

Ein Erbe Joyce

Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges erscheint der von seinem Vorbild James Joyce inspirierte anspruchsvolle Roman „Der Tod des Vergil“. Sein Autor Hermann Broch ist 1938 unter dramatischen Umständen seiner drohenden Exekution im Austofaschismus entkommen und lebt seitdem verarmt im amerikanischen Exil, ironischerweise im Neuen Himmel (New Heaven, Conneticut). Der Wiener Broch (1886-1951), Mitglied des Wiener Kreises um Carnap , Cohen und Schlick gehört zur politisch engagierten Avantgarde und Vertretern des rationalen Denkens, des wissenschaftlich fundierten Empirismus. Gleichzeitig ist er jedoch tief religiös, vom Judentum zum Katholizismus konvertiert und Theoretiker der Massenwahntheorie. Obwohl er in Amerika mit anderen deutschstämmigen Exilanten wie Adorno, Thomas Mann, Einstein und Arendt verkehrt, die ihn alle hoch schätzen, kann er von seiner schriftstellerischen Arbeit kaum leben; selbst eine vermittelte Gastprofessur hilft da nur wenig. Broch führt ein rastloses Leben, da er zahlreiche Arbeiten (Essays und Vorträge) für Demokratie, Menschenrechte und Völkerverständigung verfasst, die ihm kein Honorar einbringen. Sechs Jahre nach dem Erscheinen des Vergils stirbt er an Herzversagen

Während der Olympiade 1936 beginnt Broch im amerikanischen Exil mit einem historischen Roman, der erst zum Kriegsende in den USA abgeschlossen ist und in deutscher wie englischer Sprache gleichzeitig erscheint. Inhalt liefert der Todestag des römischen Poeten des unvollendeten „Aeneas“. Die Anlehnung an die 24 Stunden des „Ulysseus“ von Joyce, der in Dublin die Illiade Homers aufleben lässt, ist deutlich. James Joyce ist ein Zeitgenosse Brochs, vier Jahre älter und zehn Jahre eher gestorben als dieser. Beide teilten das Exil und da Joyce einem Krebsgeschwür erlag,, während Broch an seinem Vergil schrieb, in dem er auch eigene Todesängste verarbeitet und ihn zu einer zweiten Geburt verklärt, sind auch biografische Bezüge eingewoben, die den Tod des Dichters gleichzeitig zu dem von Joyce, dem eigenen und der Frage nach dem Sinn des Lebens amalgamieren.

Broch vermischt den Bewusstseinsstrom der Vergil zugeschriebenen Gedanken auch Reflexionen über den Niedergang der Kultur besonders, wenn er vom luziden Denken ins Dunkle der Umnachtung gleitet. Die individuelle Agonie – „er lauschte dem Sterben“ – des Dichters bildet zugleich den drohenden Untergang der römischen Republik ab, die in die autoritär geführte Monarchie übergeht. Incipit tragoedia. Der Anfang vom Ende. Der Demokrat Broch, gerade erst einer mörderischen Diktatur entkommen, stellt die Frage nach dem Versagen der Kunst oder dem Sinn des Künstlers, der Unheil nicht zu verhindern vermag.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg Grüne Zitadelle von Hundertwasser, Brunnen im Innenhof.

Soziale Rolle des Künstlers und Bedeutungsverlust

Broch lässt in Octavians Kaiserreich Parallelen zum Nationalsozialismus aufscheinen und hinterfragt die Rolle des Dichters: soll er zum Widerstandskämpfer werden und damit politisch instrumentalisieren oder sich nur der reinen Kunst als solchen widmen. Vergil ist desillusioniert; die neue Zeit bedarf der Schwerter, nicht der Feder. Er zweifelt an beidem: sowohl am römischen Staat (seiner Berechtigung durch Gewalt) als auch an seiner Kunst (der reinen Ästhetik). Er hasst den Pöbel, doch nun zweifelt daran, ob die Diktatur eines einzelnen, von den Massen vergötzt Machtmenschen, besser ist: „Es war etwas Neues in Erscheinung getreten, …nämlich des Volkes Unheilsabgründigkeit in ihrem ganzen Umfang, des Menschen Absinken zum Großstadtpöbel und damit die Verkehrung des Menschen ins Gegenmenschliche.“

Der Künstler gilt dem Volk nicht viel. Dieses Problem der wachsenden Bedeutungslosigkeit im Zeitalter der Pragmatismus spricht Broch u. a. in seinem Essay „Die Kunst im Zeitalter der Kulturlosigkeit“ 1936 an. Hintergrund liefert die offensichtliche Ignoranz sensibler warnender Stimmen im Zug des Faschismus als einer Massenbewegung. Die Kluft zwischen Kunst und gemeinen Menschen hat viele Gründe, doch sie führt zwangsweise zur Rechtfertigung des Künstlers in seinem Wert, sowohl gesellschaftlich als auch individuell.

Dies verdeutlicht Vergil in hohem Maße. Im Gegensatz zum verehrten Kaiser haben die Bewohner der italienischen Hafenstadt nur Spott für den von Krankheit gezeichneten Dichter über. In seinen Reflexionen über den nahenden Tod nähert er sich einem Verständnis für die Bereitschaft der einfachen Menschen, sich für einen vermeintlich Großen zu opfern und ihm blind zu folgen. Er begreift erstmals ihre Sehnsucht nach einer starken Führergestalt, die Halt bietet und Rauschgefühle der Macht vermittelt, „um sich in ihm wieder zur Einheit zu schließen.“

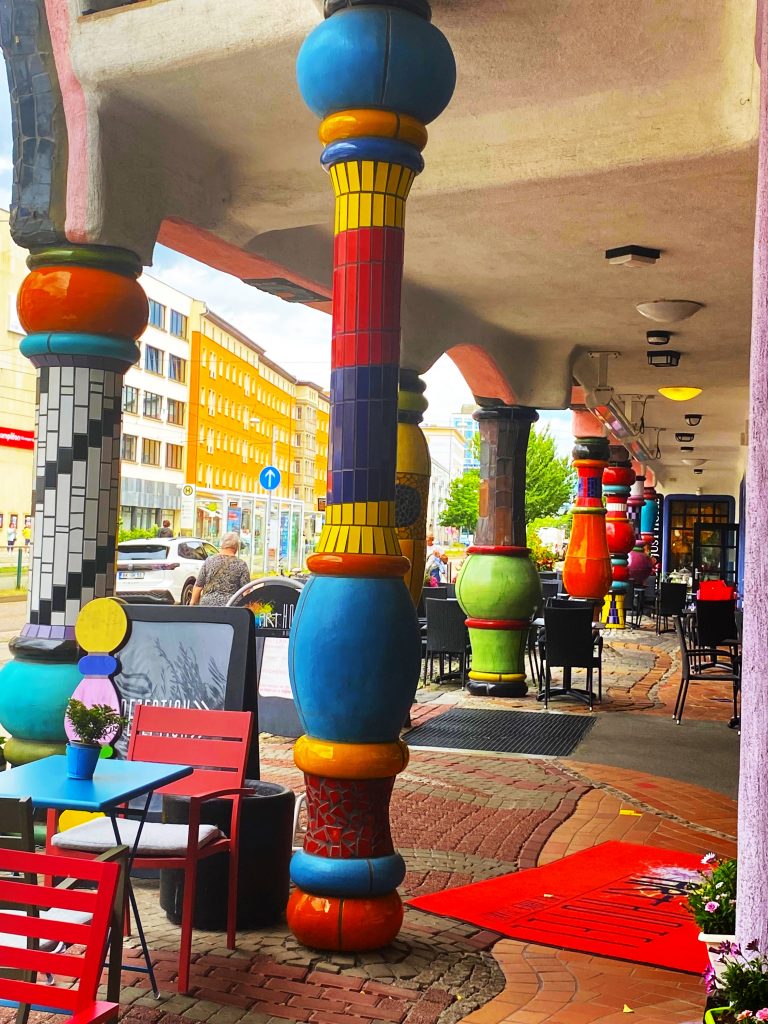

.Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Hundertwasser, Innenhof mit Säulen

Fluch der Schönheit

Die Annäherung schlägt um, als das Volk Betrunkene höhnisch verspottet und ihm die Vulgarität der Ungebildeten deutlich macht. Was ihn mit den Verspotteten vereint ist seine Nutzlosigkeit in den Augen der pragmatisch urteilenden Römer. Ihm wird klar, dass er der Schönheit seiner Verse alles geopfert hat, auch die Liebe zu Menschen aus Fleisch und Blut, die diesem Ideal nicht standhalten können. Mit der abgewehrten Realität konfrontiert, sieht sich Vergil plötzlich dem eigenen Gier- und Triebleben gegenüber. So wird die Außenwahrnehmung für ihn zum Spiegel, zum Sinnbild der Selbstwahrnehmung, der eigenen Sehnsucht, die selbst in der schmerzlich wüstesten Brunst und Fleischlichkeit nie Ruhe findet. ‚Die Analogie zu Nietzsches Trieblehre wird hier offensichtlich. Kunst soll die „große nächtliche Sehnsucht“ kompensieren. Bezeichnenderweise finden seine Triebwünsche in der „Elendsgasse“ statt.

Schönheit ist Momentaufnahme und wenngleich sie Broch, angekränkelt von der Zerrissenheit seiner Zeit, auch in Vergils Kunst verewigt sieht, so zweifelt der Dichter selbst am Wert, denn die Schönheit des Augenblicks und der Ruhm, ihn unsterblich gemacht zu haben, erscheint nichtig im Angesicht des Wertezerfalls, zu dem die Massenkundgebungen, umrahmt von nationalsozialistischen Pomp und inszenierter Ästhetik, dem Broch sich ausgesetzt sah. All das projiziert er zurück auf die Erlebnisse des römischen Dichters, der sich mit dem ikonisierenden Kaiserkult konfrontiert sieht.

Spätestens seit der Machtergreifung Hitlers artikuliert Broch Zweifel an der Existenzberechtigung der Literatur und hält sie sinnlos, nahezu unstatthaft. 1938 wird er von der Gestapo verhaftet,kann fliehen und emigriert in die USA, wo er sich mit Hannah Arendt befreundet, die sich gleichfalls mit dem Phänomen der Massenkultur auseinandersetzt und Nietzsche als Schlüssel für eine fatale Fehlentwicklung begreift. Der Künstler, welcher vorangehen soll, wird missbraucht und Kunst überflüssig. Dies verbindet den „Dichter wider Willen“ mit der Kassandra der Antike.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Brunnen mit Säulen

poesia vanitas est

Der nahende Tod verändert die Sichtweise und erweckt neue Lebensbedürfnisse, die an Gier heranreichen. Vergil möchte alles Versäumte nachholen und den Dichter hinter sich lassen. Eine innere Stimme befiehlt Vergil daher als Sühne, sein gesamtes Werk zu verbrennen, da es ihn vom wahren Leben getrennt hat und das Wesentliche, das die Menschen betrifft, nicht erfasst. All seine Poesie war und bleibt vergeblich.

Auch eintreffenden Freunden gegenüber argumentiert der an Malaria Fiebernde, es gelte alles zu vernichten, was nur der Schönheit, nicht aber der Wirklichkeit standhalte. „Es entrang sich ihm wie ein winziger, unzulänglicher, niemals ausreichender Ausdruck für das äonengroß Unausdrückbare, entrang sich ihm in einem Atemzug, in einem Seufzer, in einem Schrei: ‚Die Äneis verbrennen!‘“ Die Freunde aber halten ihn für wahnsinnig und seine Kunst für sakrosankt. „Du bist Rom.“ Beide Formen des Willens ringen nun in Vergil um Vorherrschaft: zerstören und vollenden, der Wille zum Nein ebenso wie der Wille zum Ja .Insbesondere das Trias „Selbstpreisgabe, Selbstverhöhnung, Selbstvernichtung“ erinnert an die Tragik, „Nur Dichter“ zu sein.

Kaiser Octavian (nun Augustus) besucht den Sterbenden, um das Manuskript an sich zu nehmen; aus anderen Gründen versteht auch er nicht, weshalb Vergil an sich selbst leidet, wirft ihm sowohl Pflichtverweigerung als auch Hybris vor. Auch ein Künstler sei nur Diener des Staates – eben das will Vergil nicht sein. Es braucht in seinen Augen Erkenntnistat. „Die Tat ist die Aufgabe der Zeit, nicht das Wort, nicht die Kunst; einzig die Erkenntnistat ist es.“ Anstelle der Sklaverei, auf die Roms Macht basiert, fordert er eine Reich der Freiheit. Der Imperator hält den Dichter nun gleichfalls für verrückt. Den Literaten ist folglich der Anspruch politisch zu wirken suspekt, dem Staatsmann die politische Aussage eines Künstlers befremdlich.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Brunnen mit Blick auf Turm/Dachterasse mit goldenen Kugeln. Das erste Kapitel in „Der Tod des Vergils“ lautet Wasser.

Mythos und Mystik des Todes

Der Dichter spricht von der „Nachktheitsschuld der Seele“ und „Leere des schweigenden Auges“. Am Ende fragt er „wo waren die Götter?“ Vergil begreift nun das Unstimmige als das ewig Unvollendete und die Macht des Schicksals als das Unvermeidliche. Broch als Christ hinterfragt, wie ein römischer Heide sich den Tod vorstellt.In den Stunden vor seinem Tod ereilen ihn schwere Zweifel an seinem gewählten Lebensweg, an seinem Werk und am römischen Staat. Sie gipfeln darin, dass er sein großes Lebenswerk, die Äneis, verbrennen will, was einem rituellen Tod gleicht. Zudem flackert darin das Trauma Brochs, die Bücherverbrennung, auf. Auch hier mischen sich die Zeitebenen und die Subjektfrage: spricht Vergil die Gedanken Brochs aus ?

In Vergils Todesreise wandert sein Geist, die Tiere werden ihm „urtierischste Notwendigkeit“, und er selbst wird immer tierähnlicher, jenseits von Sprache, die sich in Auflösung befindet,jenseits von Urteilen wie gut und böse. Andererseits lässt sich Vergils innerer Selbstbefehl „Öffne die Augen zur Liebe“ als amor fati begreifen, als die Kunst, sein Schicksal unter schwierigen Umständen anzunehmen und zu lieben. Wer liebt befindet sich immer jenseits der Grenze. Vergil aber hat sich vor festen Bindungen immer gescheut – in seinen letzten Stunden ist er einsam und bereut, alles der Muse Kunst geopfert zu haben.

Im Kapitel Die Nachthölle rauscht der Lebensfilm am fiebrigen Vergil vorbei. Denn auf der Suche nach der Erkenntnis des Todes hat er viele Berufe ergriffen und wieder aufgegeben: den des Arztes, des Astronomen, des Philosophen und des Lehrers – bis er schließlich Dichter wurde. Auch hier spiegelt Broch sein eigenes Leben: er hat eine Textilfabrikant geleitet und Philosophie studiert, weil die Erkenntnis und die Analyse der Gründe für ihn im Vordergrund stand und relativ spät zu seiner eigentlichen Berufung gefunden.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Café

Todessehnsucht – Todesangst

Alles beginnt mit H 2 0. der Formel des Lebens. Fruchtwasser „atmet“ auch der Embryo. Wasser gilt als weibliches Element, als Ursuppe und wird in Naturreligionen häufig mit Urmutter assoziiert. Im Gegensatz zu Vater Himmel. Es ist die Sehnsucht (Eichendorfs), die sich darin ausspricht: Wir alle sehnen uns zurück zur Heimat und keiner weiß wo sie liegt. Broch lässt seinen Roman am Hafen in Sichtweite des unendlichen Meeres beginnen und enden.

Die fünf Elemente der Vorsokratiker Wasser – Feuer – Erde- Luft – Äther (das Verbindende), die Nietzsche stets betont, finden im Schlusskapitel ihre Aufnahme, wenngleich auf die Vierheit reduziert. Das Motiv Verführung und Versagung durchziehen den gesamten Roman von annähernd 500 Seiten. Nicht nur wegen des Hafens, sondern auch Vergils letztem geäußerten Wunsch, Wasser zu trinken, steht er in enger Verwandtschaft zu Thales und einem Bekenntnis zu den Vorsokratikern,die Broch in seiner Industrie- und Fortschrittskritik mit Nietzsche teilt. Dies gilt auch für das Ende, in dem Vergil sich wie Nietzsche als ein stets rollendes Rad im Getriebe der Zeit vergleicht: „Es erfüllt ihn etwas unerklärbar Getriebenes, etwas Unheilverkündend-Rastloses.“

So bezieht sich Broch auf Nietzsches Aussagen auf getriebene Kulturnot, die er in „Jenseits von Gut und Böse“ (I,44) aufwirft: „wovon ein Geist sich frei machen kann und wohin er dann vielleicht getrieben wird“. Ferner auf Thales, der „der in’s Wasser springen will, ohne schwimmen zu können“ („Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten“), auf „Weisheit, die sich in Nackhteit badet“ (Zarathustra II, „Von der Menschen Klugheit“) .

In seiner Angst vor dem Sterben fühlt Vergil sich den Massen gleich. Er versteht die Sehnsucht des Pöbels nach einer starken Führergestalt, die Orientierung bietet und Rauschgefühle vermittelt. Mit einem Mal betrachtet er sein ganzes Leben als verfehlt, als Ansammlung von falschem Verzicht, von falschen Abschieden. Nichts, was ihm im Leben wichtig war, hat jetzt noch Bestand. Und so mangelhaft wie sein eigenes Leben wird auch die Äneis bleiben müssen. Er hat Angst zu ersticken und wankt unter großer Anstrengung zum Fenster: „oh, der Tod ist erfüllt von all der Vielfalt, die aus der Einheit hervorgegangen war, um sich in ihm wieder zur Einheit zu schließen.“ Broch geht es in allem um die Wiederherstellung der Einheit. Er nennt dies die große platonische Idee, das Urchristentum.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Café am Breitenweg, eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt.

Wahrheit und Schönheit

Eines allerdings muss die Kunst leisten und kann es auch: Sie muss Wahrheit enthalten. Tut sie es nicht, so wird die Schönheit zum eitlen Selbstzweck. Vergil macht sich zum Vorwurf, dass seine Werke zu wenig Wahrheit enthalten – allzu oft ist er einfach dem Rausch der Schönheit erlegen. Scham und Selbstverachtung überkommen ihn. Diesen Gefühlen meint er nur entrinnen zu können, indem er sich selbst auslöscht; er bricht am Fenster zusammen und erinnert sich an seine Geliebte Plotia, die schon vor langer Zeit gestorben ist. Auch die Beziehung zu ihr ist gründlich gescheitert: Zeit seines Lebens war er unfähig zur Liebe, immer flüchtete er bloß in die Schönheit. Doch Schönheit ist Starre und damit letztlich etwas Totes. Er hat Menschen immer nur beobachtet, um sie in Schönheit zu verwandeln.

Vom Grauen ergriffen schleppt er sich zurück ins Bett. Ihm wird bewusst, dass er zeitlebens gar nicht dem Sterben gelauscht, sondern nur dieses Grauen abgewehrt hat. Schreckenerregende Fratzen lösen sich aus dem Wandschmuck und werden lebendig. Er vernimmt eine Stimme, die ihm befiehlt, alles zu vernichten, was dem Scheinleben gedient hat – einschließlich allem, was er je geschrieben hat. Bei diesem Gedanken schreit er unwillkürlich, man möge die Äneis verbrennen. Der Knabe Lysanias eilt herbei, bringt ihm einen Schlaftrunk und trägt Verse aus seinem unvollendeten Werk vor. Darüber schläft Vergil ein. So haben ihn die eigenen Verse besänftigt und dem Vorwurf der Sinnlosigkeit Lügen gestraft. Kunst kann also im Sinne Schopenhauers ein Remedium und ein Palliativ sein und ist nicht sinnlos. Schönheit hat damit auch heilende Funktion und impliziert eine Wahrheit, die man fühlen kann, ähnlich der Gottesidee.

Als er aufwacht, ist es hell; das Fieber hat nachgelassen. Seine Freunde Plotius Tucca und Lucius Varius sind aus Rom angereist. Sie verbreiten wohltuende Herzlichkeit im Krankenzimmer, aber Vergil hat auch das Gefühl, dass sie den Ernst seiner Lage nicht sehen wollen. Also spricht er seine Situation selbst an: Er werde noch am diesem Tag sterben und vorher die Äneis verbrennen. Die Freunde sind entsetzt. Mit aller Kraft versuchen sie ihn zu überzeugen, das Werkt doch noch fertigzustellen. Vergil diskutiert mit ihnen über Schönheit und Wirklichkeit. Weil sein Werk nur der Schönheit, nicht aber der Wirklichkeit standhalte, müsse er es vernichten. Schönheit sei nur ein Lockmittel, das auch im Blut- und Todesrausch der Zirkusspiele und Gladiatorenkämpfe eingesetzt werde und irgendwann zum Untergang Roms führe. An der Wirklichkeit aber sei er gescheitert – im Schreiben wie auch in der Liebe.

Als er von seinen Freunden verlangt, die Äneis für ihn zu verbrennen, machen sie sich auf, um einen Arzt zu holen. Solange sie im Raum waren, blieb der Knabe verschwunden – jetzt sitzt er plötzlich wieder neben Vergil. Lysanias erklärt, dass er Vergil nur scheinbar vorangelaufen sei, in Wahrheit sei nicht er, sondern Vergil immer der Führende gewesen. Vergil erinnert sich, dass er als Knabe ein Menschenführer sein wollte, ein König, Feldherr oder Priester. Plötzlich ist Lysanias wieder verschwunden. Stattdessen spricht nun der anwesende Sklave mit dem Dichter. Er sei der Namenlose, sagt der Sklave, und das Namenlose habe Vergil immer begleitet, auf dass er letztlich in dieses eingehe. Der Arzt erscheint und gibt sich optimistisch. Vergil wird gewaschen und frisiert, er fühlt sich erfrischt und will leben. Plotia erscheint ihm, sie umgibt ihn mit Liebesworten und zärtlichen Berührungen. Der Sklave warnt ihn, sie sei tot. Plotia bittet Vergil, den Knaben Alexis fortzuschicken, der ihm früher viel bedeutet hat.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Innehof, Vogelhäuser (Weltrekord, über 3000)

Lösung und Erlösung

Schließlich prophezeit der Dichter die Ankunft eines Heilsbringers, der sich selbst den Menschen opfern werde. Augustus, jetzt wirklich wütend, wirft Vergil vor, selbst der nebulöse Heilsbringer sein zu wollen, und geht noch weiter: Vergil habe ihn immer gehasst, weil er selber habe Kaiser werden wollen, und nur dieser Hass habe ihn schließlich zum Dichter gemacht – deshalb vernichte er jetzt lieber sein Werk, als es ihm, Augustus, zu widmen. Dieser Vorwurf bringt die Wende. Vergil gibt nach und überlässt Augustus das Epos. Er solle das Manuskript mit nach Rom nehmen, dort werde Vergil es vielleicht vollenden können. Augustus’ Krankenbesuch endet in Harmonie. Vergil hat mit der Unfertigkeit der Äneis seinen Frieden gemacht – er begreift das Unstimmige jetzt als das menschliche Schicksal schlechthin. Im Beisein der Freunde ändert er schließlich noch sein Testament. Lucius soll die Äneis herausgeben, und die Sklaven sollen nach seinem Tod freigelassen werden.

Jetzt muss er nichts mehr tun. Er findet sich auf einem Boot wieder, das Kurs ins Unendliche nimmt. Plotius rudert, vorne am Bug sitzt Lysanias. Begleitet werden sie von einem ganzen Zug anderer Boote, in denen vertraute Menschen sitzen. Nach und nach bleiben immer mehr Boote zurück und schließlich verschwindet auch Plotius. Niemand braucht jetzt mehr einen Namen, nichts muss mehr festgehalten werden. Die Fahrt hat sich verlangsamt, und es dämmert. Das Boot löst sich auf, der Knabe fliegt ihm voraus. Dann wird Lysanias zu Plotia, die ihm weiter den Weg weist. Gemeinsam mit ihr erreicht er ein Ufer, nackt gehen sie durch einen unendlich großen Garten, in dem friedliche Raubtiere leben. Er sieht Plotia als Kind und als Mutter, dann wieder als Lysanias, und in diesem erkennt er wiederum sich selbst. Schließlich schläft er ein. Als er erwacht, ist Plotia Teil seiner selbst geworden. Er wandert weiter, die Tiere begleiten ihn, und er selbst wird immer tierähnlicher. Sie wandern Flüsse entlang, die hinter ihnen zusammenfließen. Die Vögel tauchen ins Wasser, zwischen Fliegen und Schwimmen gibt es keinen Unterschied mehr. Aus Tieren werden Pflanzen, diese verschmelzen mit den Sternen, Himmel und Erde werden eins. Es herrscht Urfinsternis. Das Nichts ist aufgetan, der Ring der Zeit hat sich geschlossen. Zuletzt braust ein Wort daher, und Vergil beginnt mit ihm zu schweben. Das Wort ist jenseits der Sprache.

Foto Belinda Helmert: Magdeburg, Grüne Zitadelle, Hundertwassers bunte Säulen.

Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!