Foto Bernd Oei: Rügens Nordküste, Kap Arkona, Veilchentreppe, Abgang zum steinigen Ufer und Aufgang zum Kreidefelsen Swantevit, einst Tempel der slawischen Inselbewohner. Im Frühling sprießen hier Veilchen. https://www.ostsee.de/insel-ruegen/kap-arkona-veilchentreppe.php

Zahlen

Zweigs etwa 600 Seiten umfassende, dennoch Fragment gebliebene Biografie folgt einer Einteilung in sechs Kapitel, der auch die folgende Zusammenfassung mit den Überschriften Zweigs geschuldet ist. Gleiches gilt für die Zwischenkapitel, die wörtlich übernommen sind. Die abschließende Aufführung der Werksübersicht samt Nachwort bleibt unerwähnt. Stattdessen schließt das Resümé der einzelnen Abschnitte mit einem Kommentar.

Honoré Balzac wird am 20. Mai 1799 geboren. In diese Zeit fällt symbolträchtig die Belagerung von Akkon vom 20. März bis 21. Mai 1799, ein erfolgloser Versuch unter Napoleon Bonaparte, die osmanische Stadtfestung Akkon im heutigen Israel zu erobern. Das Scheitern bedeutete den Wendepunkt seiner Ägyptischen Expedition, sein Vormarsch endete an der Küste des heutigen Israels. Sowohl Orient als auch Romantik bilden zentrale Motive in der französischen Romantik. Zugleich legt Napoleon, auch mit der Eroberung von Kolonien, den Grundstein für Realismus und Industrieller Revolution.

Balzacs einziges Kind, eine Tochter, hat er mit der verehelichten Marie du Fresnay (1809 geboren) und selbst Schriftstellerin. Caroline erblickt am 4. Juni 1834 das Licht der Welt, das sie 96 Jahre lang sieht. Dem Leben der mehrfachen Mutter soll Balzac den in Saumur spielende Roman „Eugénie Grandet“ (1833) nachempfunden haben, obgleich die Protagonistin hier kinderlos bleibt und früh verwitwet. Am 7. Juni 1834 erlangt Griechenland seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Balzac publiziert in diesem Jahr „Le Pére Goriot“ und wenige Monate vorher findet die erste schicksalhafte Begegnung mit Madame Hanska (die Liebe seines Lebens) statt, die er kurz vor seinem Tod heiratet. Zweig spricht hier mehrfach von seinem „Lebensroman“.

Portrait Caroline Marie du Fresnay, der einzigen Tochter Balzacs.

Balzac stirbt in Paris, rue Fortunée, am 18 August 1850. Die Straße ist heute nach ihm benannt und liegt im 8. arrondissement (Stadtbezirk) nahe dem Triumphbogen und den Champs-Elysées, in allerbester Lage. Die Hausnummer 14 entspricht seiner damaligen Wohnung. Mitte des Jahrhunderts beginnt die Zäsur der Moderne, in ihr widerspiegeln sich Anteile der Romantik und des Realismus sowie die Februarrevolution 1848 als historische Zäsur. So wie der Dichter Balzac ein Leben um die Fertigstellung seiner „Göttlichen Komödie“ ringt, so nimmt Zweig immer wieder Anläufe, sein Lebenswerk mit einer Biografie über ihn zu krönen. Zweig erreicht das 51. Lebensjahr, Balzac sind zehn Jahre weniger vergönnt.

Jugend und erste Anfänge

Tragödie einer Kindheit (S. 9- 33)

Dokumente sagen oft wenig aus über das eigentliche Leben. Balzac wurde posthum durch seinen Ruhm geadelt, sein aristokratisches „de“ ist jedoch euphemistischer Natur. Es repräsentiert gleichermaßen das, die Epoche kennzeichnende Streben des Bürgertums, sich am eben entmachteten Adel zu orientieren. Mit dem Hinweis auf die proletarische Herkunft des Vaters aus dem département (der Region) Tarn und dem Traum des Sohnes vom eigenen Schloss, beginnt Zweigs Biografie, wenngleich sein allererste Gedanke darin der übermenschlich erscheinenden Willenskraft des Schriftstellers gilt.

Der Vater Bernard-François, gebürtiger Ballsa(s) hat noch zehn Geschwister – eine Normalität in dieser Zeit, ebenso wie die hohe frühgeburtliche Mortalität. Ein Onkel wird als mutmaßlicher Mörder verhaftet, als Balzac die Universität der Rechte in Paris verlässt. Der Aufstieg des ehrgeizigen Vaters vom Analphabeten zum stellevertretenden Bürgermeister einer Kleinstadt bewegt und motiviert ihn; er strebt nun nach dem Adel. Alles scheint möglich in seiner Epoche, der Ersten Republik, auf die das Erste Kaiserreich folgt.

Geburtshaus, maison natale de Balzac in Tours. Zu seiner Zeit 25 rue de l’Armée d’Italie (bezeichnenderweise), heute die rue Nationale.

1799 in Tours geboren, gehört Honoré Balzac bereits um die Jahrhundertwende zur „Haute Bourgeoisie“ und frönt dem „Kleinstadtluxus“. Der Vater, zweifellos ein Gewinner der Großen Revolution, ist willensstark und vital, zeugt noch im hohen Alter Kinder und vollendet das 83. Lebensjahr. Er verkörpert die „Konzentration des Willens“ . Von Anne-Charlotte, der mütterlichen Seite, erbt der Zweitgeborene Sensibilität und Aberglaube. Sie ist 32 Jahre jünger, wenig mütterlich, lamoyantischer Natur, äußerst religiös und „kleinkrämerisch“ bis „verdrießlich“. Ein herzliches Verhältnis werden Sohn und Mutter nie füreinander entwickeln, ganz im Gegensatz zu den nach ihm geborenen Geschwistern. Der Schriftsteller bleibt folglich das schwarze Schaf der Familie.

Bernard-François Balssa, später Balzac, 1746-1829, der Vater, der seinem Sohn Erfolg vorlebt.

Balzac wird sofort einer „Amme überantwortet“ und 4 Jahre außer Haus gegeben und sieht seine Eltern nur Sonntags. Mit sieben Jahren geben sie ihn nach Vendôme, das an der Loir (nicht la Loire) liegt, wo er sieben leidvolle Jahre auf einem Oratoier-Internat verbringt. Verlorene Kindheit. Zweig zitiert Briefe, in denen dieser seiner Mutter als Ungeheuer bezeichnet. Was den einen bricht, macht den anderen härter. Im Fall Balzacs gilt Letzteres. Der Roman „Louis Lambert“ (sein Alter Ego) gibt Zeugnis von dieser Epoche des heranwachsenden Teenagers. Vendôme gleicht einem Gefängnis. Er gilt als missraten (raté).

Zweigs These nach sind nicht nur Louis , „Spiegelungen seiner selbst“ , sondern auch u. a. die Protagonisten Raphael („Das Chagrinleder“) und d´Arthez („Verlorene Illusionen“). Um der Tristesse der Realität zu entfliehen, flüchtet sich der Knabe in Bücher, vornehmlich Romane im Stile Walter Scotts und entwickelt frühzeitig eine Selbst-Heroisierung als Eigenschutz. https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott

Nachdem Zweig seitenweise aus „Louis Lambert“ zitiert, wendet er sich „La Peau du Chagrin“ in selber Weise zu, um die autobiografischen Züge in der „Göttlichen Komödie“ zu dokumentieren. Auch seine Gestalt berichtet über lieblose Eltern und ein grausam züchtigendes Internat.

Kurz nach dem Sturz Napoleons beginnt der Student der Rechte in Paris; seine Erzeuger gönnen ihm keine Freiheit, die sie als überflüssig empfinden. Balzac muss daher trotz der finanziell rosigen Lage seiner Eltern bei einem Advokaten in dessen Kanzlei „roboten“. Kein Wunder, dass Balzac den Geiz besonders hasst, da er ihn am eigenen Leib verspüren musste. Sie erklärt auch seine ausgeprägte Genussucht. Nach abgebrochenem Studium setzt er seinen Willen, kein Notar, sondern Schriftsteller zu werden, gegen die Eltern durch. Das ist der erste berühmte Schritt jener Selbstbehauptung, die Balzac auszeichnet.

Anne-Charlotte-Laure Balzac, gebürtige Sallambier, 1778-1854, die Mutter, die ihren Sohn überlebt.

Verfrühte Frage an das Schicksal (S. 34-55)

Balzac ist 20, der Vater erleidet mit dem Ende der Napoleonischen Epoche starke finanzielle Einbußen. Daher ist sein Widerstand gegen die Allüren des Sohnes enorm; hier entscheidet sich das Schicksal des „berühmtesten Romanciers des 19. Jahrhunders“. Er unterzeichnet einen Kontrakt, innerhalb dessen er es binnen zwei Jahren geschafft haben muss, von eigenen Einkünften zu leben. Der junge Mann lebt in Paris unter so erbärmlichen Verhältnissen einer winzigen Dachstube, wie sie „Vater Goriot“, „Verlorene Illusionen“ „Das Chagrinleder“ anschaulich machen. Seine Mansarde in der rue de Lesdiguières 9 im 4. arrondissement, gleicht einer „Gefängniszelle“.

Da er nur das Geld für das nackte Überleben hat, wird es ihm später wichtig; weil er nichts ausgeben kann, verlegt sich Balzac notgedrungen aufs Beobachten. Weil er mittellos keine amourösen Abenteuer erleben kann, reift in ihm der „Erotomane“. Entbehrung wird „Ansporn zum Erlebnis“. Für seine Fantasie ist das sicherlich förderlich: „Es gibt nichts Wirklicheres um ihn als die eigene Schöpfung.“

Zunächst versucht er sich am Drama, wobei „Cromwell“ sein Erstlingswerk ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell. Zweig spricht von „monomanischer Energie“ aufgrund Balzacs Arbeitspensums mit extrem wenig Schlaf oder Abwechslung. Er schreibt um sein Existenz, das wird auch nie aufhören, sondern zum Zwang. Ein Freund der Familie, theaterbesessener Eisenwarenhändler, lädt ihn gelegentlich in die „Comédie Francaise“ ein und spendiert dabei ein Essen. Ohne seine Zuwendung, finanziell wie emotional, hätte es das Riesenwerk vielleicht nie gegeben. Auch dass die Schwester Laure, der er regelmäßig schreibt, eine gute Partie macht, fällt ins Gewicht. Balzacs Situation bessert sich dadurch. „Cromwell“ fällt dennoch durch. Erst nach seinem „échec“ wendet er sich der Prosa, dem Roman zu. https://www.paris.fr/pages/une-balade-sur-les-pas-d-honore-de-balzac-19054

Seine Eltern beziehen nach der Wohnung in 122, rue du Temple, dem 4. Arrondissement, genannt le Marais, ein Haus im nordöstlichen Vorort Villeparisis, in das auch der Sohn temporär einzieht. Die Chronologie sämtlicher Aufenthaltsorte Balzacs ist einsichtig unter https://www.paris.fr/pages/une-balade-sur-les-pas-d-honore-de-balzac-19054 sowie https://autour-de-paris.com/project/parcours-balzac-marais-paris

Laure Balzac (1800-1871), die Lieblingsschwester und Lektorin Balzacs, zugleich erste Biografin des bewunderten Bruders. Jung vermählt, macht sich auch als Kinderbuchautorin einen Namen. In „Die Suche nach dem Absoluten“ wird sie Vorlage für die Figur Marguerite, Tochter des Chemikers Balthazar Claes.

Die Romanfabrik (S. 56-73)

Aufgeben kennt der junge Mann nicht. Er antizipiert frühzeitig, dass der Roman die literarische Gattung der neuen Zeit ist und begreift den Wert der Historie für die anbrechende Industrialisierung. Noch immer wohnt er ärmlich in der Rue de Lesdiguières nahe der Bibliothek de l’Arsenal. Um zu überleben, schreibt er zunächst ausschließlich als Ghost-Writer für andere und verkauft seine künstlerischen Ambitionen, seine Seele. Eine Druckerei im Haus der Familie (Villeparisis) wird eingerichtet, die Bevormundung wächst erneut. „Aus diesem Trieb zur Freiheit arbeitet er wie eine Galeerensträfling“.

Trotz der schlechten Qualität, gerade aufgrund seiner rasenden Produktion, in der sich nicht nur sein Erhgeiz und seine Rastlosigkeit, sondern auch die Dynamik der Maschinenwelt spiegeln, entwickelt sich der Schriftsteller. Aus „der hörigen Hure von gleichzeitig zwei oder drei literarischen Zuhältern“, diesem Sumpf trivialer Kolportageromane, deren „man sich schämen muss“, erwächst das Genie. Zweig stellt den Vergleich mit einem Vulkan an; analog entsprechen die Werke ausgespuckten Brocken, formlose Masse.

Madame de Berny (S. 74-93)

Die Schwester und der Eisenwarenhändler verhindern, dass Balzac untergeht, bevor er zu dem reifen kann, der er schließlich wird. Die wohl wichtigste Rolle auf dem Weg, sowohl zum Ruhm als auch zum Liebhaber spielt die aus dem hessischen Wetzlar stammende und im Schloss Versailles geborene Madame de Berny https://de.wikipedia.org/wiki/Laure_de_Berny.

Die Aristokratin ist 22 Jahre älter und die Blaupause für einige Werke ihres Schützlings, darunter die der Pauline in „Louis Lambert“ oder die der Madame de Mortsauf in „Die Lilie im Tal“. Sie ist mütterlich, intelligent, tugendhaft und loyal: das Idealbild einer Frau für den schüchternen, fantasiebegabten Balzac: „Dieser Mann kann, sobald sein Wille im Spiel ist, Helena in jedem Weibe sehen, auch in Hekuba“ , die letzte Königin Trojas. Jahrelang hat er asketisch, verträumt und schüchtern gelebt, nur in der Fantasie ist er ein glühender und erfolgreicher Liebhaber.

Die gehemmte Seele gleicht hier wiederum Raphael de Valentin in „Das Chagrinleder“, ein Roman, der mit magischen bzw. spirituellen und exotischen elementen spielt und daher zwischen Realismus und Romantik oszilliert. Balzac lebt bei seiner Niederschrift noch bei seinen Eltern in der Kleinstadt, einem Vorort von Paris: er hat buchstäblich das Ziel vor Augen genau wie die unerreichbar erscheinende, verheiratete und mütterlich umsorgende Frau Berny. Dieser gelingt es , sich mit dessen verhasster Mutter (fast gleichaltrig) zu befreunden, wobei Madame de Balzac glaubt zunächst, das Interesse ihres Sohnes gelte das ihrer Tochter in seinem Alter. Anders als im Roman wird sie,vielfache Mutter und sogar Großmutter, seine ehebrechende Geliebte und der häusliche Skandal ist perfekt. Ihre letzte Liebe ist seine erste, das verbindet. Sein Ideal widerspiegelt „Le Femme de 30 ans“; Schönheit, die langsam verblüht.

Madame de Berny, porträtiert von Henri Bicolas van Gorp .Balzac lernt die geborene Louise Antoinette Laure Hinner (1777-1836) im Juni 1821 kennen. Die „indische Blume“ wird seine wichtigste Gönnerin. Aus Bewunderung entsteht Begehren. Mutmaßlich ist sie auch seine erste Geliebte. Obschon bereits Großmutter, ist sie sein Modell für „La Femme de trente ans“.

Kommerzielles Zwischenspiel (S. 94-117)

Zurückgekehrt nach Paris, wohnt der 25 jährige Balzac auf engen Raum in der Rue du Tournon im 6. arrondissement nahe dem Palais du Luxembourg, als er sich an einer Buchhandel-Spekulation beteiligt und finanziell ruiniert. Auch hier erweist er sich als Kind seiner Zeit, der Börse und der Gier nach dem großen Geschäft ohne Arbeit. Der Poet kann nicht in „kleinen Dimensionen denken“ und Misserfolge spornen ihn stets nur an. Er macht seitdem dauerhaft Bekanntschaft mit Pfändung und Gerichtsvollziehern.

Dann versucht er sich an einer eigenen Druckerei. Diese ist lokalisiert in der Rue de Marais 17 nahe der Place de la Bastille im Quartier St. Germain. Symbolisch: es handelt sich eindie nur vom Klang alter Zeiten lebt, als der Adel noch in der grünen Vorstadt (Faubourg) von Paris lebt, aber inzwischen ein heruntergekommenes Quartier ist. Ohne Madame de Berny wäre Balzac bei stets wachsenden Schulden verloren. Am Ende steht dennoch sein Bankrott.

Die „Illusions perdus“ mit ihrem Gefälle von Reichtum und Armut sind ohne diese persönlichen bitteren Erfahrungens schwer vorstellbar. Die großen Epen des Geschäfts mit dem täglich wechselnden Schicksal als Chance: „Nun erst, da seine Imagination sich mit Wirklichkeit amalgamiert und durchdrungen hat, kann jene wunderbare Substanz des Balzacschen Romans entstehen, diese vollendetste Mischung aus Realismus und Phantasie. Jetzt erst, da er in der realen Welt gescheitert ist, ist der Künstler in ihm reif, seine eigene Welt neben und über dieser anderen aufzubauen.“

Porträt Balzacs vom Maler Achille Devéria, 1829, als Balzac an der Schwelle des Erfolgs steht. Ein Plan für die Comédie Humanie exstiert noch nicht. Vielmehr schreibt er an einem historischen Roman über die gescheiterten prroyalistischen Aufstand in der Bretagne und publiziert erstmals unter eigenem Namen.

Balzac und Napoleon (S.118-142)

Balzacs Zitat „Was er mit dem Degen begann, werde ich mit der Feder vollenden“ stellt Zweig diesem Kapitel voran. Die Bewunderung des Schriftstellers und sein Wille zur Macht verleiten ihn dazu, diesen Vergleich immer wieder anzuführen und ihn zum Napoleon der Romanciers zu (v)erklären. Er gerät an den Zeitungsverleger Latouche, der auch Chenier und Desbordes-Valmore publiziert und ein Gespür für Talente hat. Es ist das Zeitalter des Feuilletons, der effizientesten Vermarktung von Romanen. Er zieht in die Rue de Cassini im Montparnasse, dem 14. arrondissement in der Nähe des Bahnhofs Port Royal.

Balzac entdeckt seine Liebe zu Kaffee, der ihn nachts wachhält, um sein Arbeitspensum bewältigen zu können. Über die Hälfte seines Lebens verbringt er in Pantoffeln und Schlafrock. Er hat sechzigtausend Francs Schulden, alleine die Zinsen übersteigen ein durchschnittliches Monatsgehalt. Er ist 29 und wird erstmals unter eigenem Namen veröffentlichen, wird erstmals einen Roman mit literarischem Anspruch schreiben, wird diesen korrigieren und trotz der Fülle weiterer Werke auch umschreiben. Der perfektionistische Ästhet ist geboren, denn er studiert Karten und Briefe, durchquert die Felder der Bretagne, um dem Realismus der Schlachten gerecht zu werden. Aus dem Schwulst wird der Anspruch, die Gesellschaft abzubilden, wie sie ist.

Das erste eigenständige Werk ist der Geschichte und dem Militär geschuldet: „Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800″. Er handelt über den letzten Aufstand der königstreuen Katholiken. https://de.wikipedia.org/wiki/Chouannerie

Der erste Versuch (vier Bände) scheitert; er schreibt es in einen Roman um: aus einem Rabelais (den Balzac in jungen Jahren bevorzugt) wird ein Realist. Noch erhält der Vielschreiber keinen Zutritt zu den Salons, doch Madame de Berny versorgt ihn tägich mit Anekdoten. Zahlreiche kleine Werke und Essays folgen; Balzac schreibt für zahlreiche Magazine gleichzeitig. Die enorme Quantität der Veröffentlichungen macht seinen Namen bekannt. Der Durchbruch gelingt mit „Das Chagrinleder“ 1831. Seit diesem Roman ist Balzac nicht nur Berufsschriftsteller, sondern auch gleichzeitig Künstler.

Foto Bernd Oei: Rügen, Kap Arkona, Treppenaufgang zum Felsplateau Swantevit, das derzeit nicht begehbar ist für die Öffentlichkeit. Schilder verweisen auf die Lebensgefahr wegen abstürzender Erde. Der vierköpfige Swantevit war der Haupt- und Kiregsgott der Slawen vor der Zwangschristianisierung.

Balzac am Werk

Der Mann von 30 Jahren (S. 145-168)

Balzac kompensiert seine niedrige plebejische Herkunft und mangelnde finesse stets mit seiner Willenskraft. Zeitlebens unterhälter wenige intensive Freundschaften, wenn, dann tendenziell zum weiblichen Geschlecht. Er liebt uneigennützige Frauen, gebildet und mütterlich müssen sie sein; an ihrer Seite versucht der Rastlose zur Ruhe zu kommen. Seine wichtigsten Beziehungen sind als Ersatzfamilie zu werten; bis auf Madame Hanska sind alle wichtigen Personen mit dem Leben des Schriftstellers bereits bis zu seinem 30.Lebensjahr in Kontakt getreten. Von den Männern ist dies der Schlossrherr de Margonne in Saché (Touraine),der Maler Auguste Bouget, der Docteur Macquart, der Schneider Bussion und der Eisenwarenhänndler Dublin.

Aufgrund seines Temperaments, bisweilen auch seiner Arroganz,macht er sich keine Freunde unter den Kollegen;mit de Sand, Hugo und Dumas (père) kommt er zumindest zurecht. Bewunderung empfindet er für Marceline DesbordesValmore (Zweig widmet der populärsten Romantikerin ihrer Epoche einen Essay); mit ihr steht er wie mit Sand in engeren Banden. Dies gilt auch mit der weit weniger bekannten, sich ganz seinem Werk widmenden Zulma Touragin Carraud , einer engen Freundin seiner Schwester Laure Eine Leseprobe ihrer umfassenden Korrespondenz über 30 Jahre: https://www.matthes-seitz-berlin.de/fs/products/denn-ihnen-sage-ich-alles/msb_balzac_denn_ihnen_sage_ich_alles_leseprobe.pdf

Der umfangreiche Briefwechsel belegt ihren Einfluss auf ihn, auch als Lektorin, da sie wie Schwester Laure alle Werke vor der Druckfreigabe probeliest. Zweig spricht vom „Trieb des Unzufriedenen“, Balzac-Biograf Wolfgang Pohrt vom „Geheimagent der Unzufriedenheit“, der immer mehr sein und erreichen will, als er ist und besitzt. https://jungle.world/artikel/2024/44/briefwechsel-honore-balzac-zulma-carraud-als-balzac-das-balzen-liess

Zulma Carraud 1796 –1889, geborene Touragin, eine der wichtigsten Konstanten Balzacs, die als Lektorin die Rolle der Schwester und Madamede Bernys übernimmt. Auch sie wird nach seinem Tod Schriftstellerin und findet Eingang in französische Schullektüre.

Balzac von außen und innen (S. 169-198)

(De) Balzacs Erfolg bzw. Ruhm beginnt mit „Das Chagrinleder“; seitdem lebt er über 7 Jahre in einer mondänen Wohnung in der Rue de Cassini . Besessen von dem Wunsch der Zugehörigkeit zur Aristokratie, zeichnet sich der „Dandy“ doch durch den vulgären Geschmack seiner plebejischen Herkunft aus. Sein arbeitsintensives Leben bleibt von Extremen und Angespanntheit gezeichnet, bedingt zum einen durch die erdrückende Schuldenlast und zum anderen durch die industrielle Produktion des umfassendsten Werk, das die Literaturgeschichte je gezeitigt hat.

Diese Produktivkraft wetteifert mit dem rasanten Wachstum der Stadt. Um die Jahrundertwende zählt Paris über eine halbe Million Einwohner (das Dreifache im Vergleich zu Berlin), bei seinem Tod Mitte der 19. Jahrhunderts sind es 1,2 Millionen. Daran lässt sich die Dynamik der Großstadt bereits erahnen, die ein beherrschendes Thema in Balzacs Realismus bildet. Druckerpresse und Buch nehmen parallel und in proportionalem Verhältnis Fahrt auf. Balzac schreibt nicht nur viel, sondern auch bereits gesetzte Buchstaben um, was die Produktion seiner Bücher teuer und ineffizient macht. Über das Ausmaß von Korrekturfahnen schreibt Zweig:

Balzac beginnt aus Papiermangel mit einer an Pascal erinnereden Minüskelschrift, die teilweise hieroglyphische Züge trägt. Immer neue Anmerkungen erschweren den Druckern und Setzern die ohnehin schwierige Arbeit. Daher rechnet Zweig die Schreibzeit auf das Sieben-bis Zehnfache im Verhältnis zu seiner ohnehin „gigantischen Leistung“. Arbeit bezeichnet dieser als seine Rettung. Herauszuhören ist der Furor eines nie zufrieden gestellten Autoren:

Die Herzogin von Castries (S.199-228)

Balzac verkörpert den Literaten, der für die Poesie lebt und weit weniger poetisch lebt. Auf der Suche nach der geeigneten Ehefrau beginnt er die Korrespondenz mit Henriette Claire Marie de Maillé, spätere Marquise de Castriers, 35 jährig, die er in „Die Herzogin von Langeais“ 1833 literarisch verewigt. Es ist die Geschichte einer unglücklichen, weil zweifach zurückgewiesenen und unerfüllten Liebe: zunächst wird die duchesse von einem Mann einfacher Herkunft begehrt und sie spielt nur mit ihm; er entführt sie. Nach der Freilassung aus ihrer Entführung verhält es sich umgekehrt. Er hat das Interesseverloren, während ihr Herz ihn rasend begehrt.

Ihr Leben gleicht einem Roman. 22 jährig hat die verheiratete Herzogin ein Verhältnis mit Viktor Metternich, dem Sohn des Kanzlers von Österreich. Aus Liebe verlässt sie den Gatten, er gibt seine Karriere auf. Ein Jagdunfall, der mit Querschnittslähmung endet, bevor ihn die Schwindsucht dahinrafft, setzt dieser Liebe 1829 Grenzen. In der Situation tiefer Trauer begegnen sich Balzac und die entehrte Frau 1831.

Schenkt man Zweig Glauben, so verliebt sich Balzac, weil er es so will und stets reizt ihn das Unbekannte mehr als das Vertraute. Angestachelt von nur einem empfangenen Brief setzt er sich in die Kutsche und will um ihre Hand, die Hand einer Unbekannten, werben. Ein Belagerungszustand beginnt.

Wo sie Freundschaft empfindet, entbrennt in Balzac Verlangen. Daher sind die Geschlechterrollen in seiner Erzählung „Die Herzogin von Langeais“ vertauscht. Ein halbes Jahr kämpft er vergebens um ihr Herz. Frankreich hat zu dieser Zeit einen Bürgerkönig; Balzac ergreift (natürlich leidenschaftlich) Partei für die Royalisten, die eine Rückkehr der Bourbonen wünschen. Balzac macht sich zum Lakai der Aristokratie. Seine Abreise aus Paris (natürlich nach château Saché) beendet die Farce, welche die sozial engagierte Kollegin George Sand als „Troubadourdienste“ bezeichnet.

Aufgrund seiner Schulden – Zweig spricht vom umgekehrten Midias, der Gold in Schulden verwandelt – sind Frauengeschichten besonders belastend für den Schriftsteller.Die Mutter muss ihren Sohn finanziell sanieren, vor der Pfändung bewahren. Er trägt sich mit Selbstmordgedanken. Am Ende flüchtet er wieder vor dem Leben in die Arbeit, zumal er nach mehreren erhaltene Vorauszahlungen für seine Produktion liefern muss. Am Ende rettet ihn wieder ein Privatdarlehen vor der Insolvenz und dem Schuldnergefängnis.

„Balzac ist sein ganzes Leben zu sehr Volk, zu sehr Bauernenkel gewesen, um nicht in primitivster Form abergläubisch zu sein.“ Keineswegs ist er von seinem Naturell her Realist, sonden Fatalist und Phantast. Die Herzogin läd ihn nach Aix en Provence ein, bezahlt dort sogar ein Zimmer für ihn, damit er in Ruhe schreiben kann. Sie verbringt einen Sommer auf platonische Weise mit ihm. Anschließend brechen sie zu einer Italienreise auf, die in Genf abrupt endet ebenso wie die ungleiche Beziehung mit aus Balzacs Sicht enttäuschten Erwartungen. Das Liebestolle seines ausgeträumten Abenteuers findet sich in „Louis Lambert“ wieder. Roman und Realität haben sich wieder gekreuzt; vie romancée sagt der Franzose dazu.

Herzogin Henriette Claire Marie de Castries (1787-1866),gebürtige de Maillé de La Tour-Landry im Fotostudio von Nadar, vierzigjährig.

Balzac entdeckt sein Geheimnis (S.229-241)

„Die Werke der Jahre von 1832 bis 1836 fallen auf den ersten Blick durch ihre Verschiedenheit auf.“ Die frivolen „tolldreisten Geschichten“ (Contes drolatiques) sind ebenso darunter wie das spätere Fundament der Comédie Humaine. Dazu gehören die an Überspanntheit und selbstauferlegter Askese leidenden Figuren à la Louis Lambert, der im Irrsinn endet (einen Nietzsche oder Hölderlin antizipierend) aber auch die Wissenschafler auf der Suche nach dem Absoluten wie dem Chemiker Balthazar Claes. Nebenbei beschäftigt er sich mit der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts in ihren Kinderschuhen.

„La Recherche de l’absolu“ liefert ein gutes Exemple dafür, wie oft Balzac einen Roman umschreibt. Die erste Version wird 1834 veröffentlicht im Band drei der Sittenstudien (Études de mœurs, Scènes de la vie privée). Zur Erzählung verkürzt erscheint diese als Einzelband 1839. Die dritte Ausgabe 1845 wird unter die philosophischen Studien klassifiziert und bildet nun offiziellen Bestandteil der Göttlichen Komödie“.

In diese Periode fällt der von Zweig besonders geschätzte „Oberst Chabert“, die von der Wiederkehr eines totgeglaubten Soldaten handelt, der von seiner inzwischen mit dem vermögenden Aristokraten Ferraud vermählten Gattin verleugnet wird, weil sie nicht als Bigamistin angeklagt und auf ihren Luxus verzichten will. Nahezu zeitgleich schreibt Balzac an „Eugénie Grandet“, einer Frau, die durch Verzicht und karitative Fürsorge charakterisiert ist, entsteht. Ihr Porträt und das und der eitlen Gräfin Ferraud bilden schroffe Gegensätze. Dieselbe Ambivalenz prägt auch die in „Das Chagrinleder“ angelegten beiden Frauengestalten, die um Raphaels Seele ringen: die „gute“ Pauline und die „böse“ Fedora.

Balzac entdeckt die Unumgänglichkeit der Wahl, die nur gelingen kann, wenn eine Auswahl an Lebensentwürfen bereitsteht:

Auch nach dieser Konzeption der Comédie Humaine erahnt Balzac noch nicht den Umfang seines Lebenswerkes. Er selbst spricht nach dieser Erkenntnis von seinem geplanten Romanzyklus als „Abgrund und Krater, die ihn verschlingen müssen“. Mit Büchern anstelle dem Degen will er die europäische Geisteswelt beherrschen, überzeugt davon, dass nur er es vermag. Er hat damit das Fundament seines literarischen oeuvres gelegt, nicht mehr. Zweigs pathetischer Ton in seiner Biografie lässt sich auch nachhören, wenngleich im Zusammenhang mit der Rezitation eigener Gedichten. https://www.mediathek.at/atom/01027411-0F4-0004D-000006DC-0101D962

Foto Bernd Oei: Rügen, Kap Arkona, Fels von Swantevit, Blickrichtung Jasmund, bekannt durch seine, von C. D.Friedrich portätierten, Keidefelsen.

Der Lebensroman

Die Unbekannte (S.245-278)

Die Besessenheit von der Arbeit geht mit der Suche nach einer Frau an seiner Seite Hand in Hand. Une femme et une fortune werden sein lebenslanges Motto, als ob eines ohne das andere nichts wert sei. Frauen (der Großteil seiner Leserschaft) werden über seine Werke und seinen immer größeren Ruhm auf ihn aufmerksam. Balzacs Korrespondenz mit potentiellen Ehe-Kandidatinnen füllt daher gleichfalls Archive. Die Baronin von Hanska schreibt ihm erstmals Februar 1832 aus ihrem Schloss in der polnischen (heute ukrainischen) Ferne; zu diesem Zeitpunkt ist die gelangweilte Aristokratin 31, Balzac 2 und ihr Gatte 22 Jahre älter. Pikant: Es ist zugleich der erste Brief einer hochadligen als auch anonymen Absenderin. Der Geschmeichelte gibt daher in einem führenden literarischen Magazin eine Annonce nach der Unbekannten auf.

Zweig charakterisiert von Hanska als rational, kühl, klar und standesbewusst. Daher geht sie strategisch vor und setzt eine Vermittlerin fürkünftige Kontakte ein, die Erzieherin ihrer Tochter. Balzac widmet dieser Henriette Borel 1846 das literarische Ebendbild in „Cousine Bette“, ein Epochenporträt aus den Anfängen des Kapitalismus, mit triebgesteuerten Männern und intriganten Frauen, in der eine alte Jungfer namens Lisbeth Fischer die rachsüchtige Protagonistin gibt. Doch unmittelbar nach dem brieflichen Erstkontakt entsteht „Séraphita“, ein von schwärmerischer Romantik gefärbtes Werk, zugleich ein Selbstporträt, „wie es Balzac für die Unbekannte arrangiert“: die androgyne Protagonistin tritt sowohl als Frau als auch als Mann in Erscheinung.

„Dieser Frau, welcher er die große Liebesrolle in dem künftigen Roman stellt er als Liebende in Transposition seines Ichs gegenüber… Und immer, wenn er nicht Realist ist – in der Lys dans la Valée, in Béatrix, in Séraphita – gerät er in diese unechte Ekstatik des Gefühls.“

Die erste physische Begegnung finden September 1833 im Schweizerischen Neuchâtel statt, der Gatte ist zugegen. Balzac hat seinen „Polarstern“ gefunden.

Èveline Hanska, geborene Ewelina Rzewuska (1801-82). Nach dem Tod des gräflichen Gatten wirbt Balzac zehn Jahre vergeblich, um ihre „stark sinnliche Natur“, um sie kurz vor seinem Ableben noch in der heutigen Ukraine zu ehelichen. Sie wird die Verwalterin seines gewaltigen Erbes, auch seiner Schulden.

Genf (S. 279- 290)

Unmittelbar nach dieser Begegnung wird die einflussreiche Witwe Louise Béchet Verlegerin der zwölfbändigen Etudes de Moeurs au 19ème Siècle, wieder ein lukrativer Vorverkauf für noch ungeleistete Arbeit, darunter auch die nun fertig gestellte „Eugénie Grandet“ und „Der Landarzt“, welcher vom fortschrittlichen Doktor Benassis und dem industriellen Fortschritt in Savoyen handelt. Balzac verbringt die folgenden zwei Monate, Winter 33 in Genf, wo er wie üblich von zwölf Uhr Nachts bis zwölf Uhr Mittags schreibt. Zweig kolportiert, Hanska habe sich ihrem Galan verschleiert in dessen Hotel geschlichen. Jetzt ist auch aus Balzac ein Lebemann geworden, in dem das wahre Leben romaneske Züge der „Göttlichen Komödie“ trägt. Die Hanska reist nach Italien ab, Balzac kehrt nach Paris zurück. War Genf vordem der Ort der Niederlage im Werben um die Gunst der de Castries, so ist es nun Zeuge des Triumphes bei d´ Hanska.

Abschied in Wien (S.291-31)

Balzac geht mit der neuen Eroberung so diskret um wie noch nie zuvor. Madame de Berny verlässt die Bühne fast in dem Augenblick, in dem sie die polnische Gräfin betritt. „Es ist wie ein Symbol: in der Stunde, da die Sonne aufgeht, verblaßt der Mond.“ Unmittelbar danach setzt er sich an die Arbeit von „Père Goriot“, der keineswegs zufällig 1819 beginnt, dem Jahr, in dem sich Schriftsteller und Gönnerin erstmals begegneten. Als ein verräterischer Brief von ihm an die neue Liebe seines Lebens dem Gatten in die Hände fällt, behauptet er, es handle sich um Auszüge aus seinem Roman. „Wir wisssen nur, daß die beiden Ehegatten auf die von Balzac arrangierte Komödie scheinbar gutgläubig eingehen.“

Foto Bernd Oei: Kreidefelsen von Kap Arkona, Blick in die Tiefe. Auf dem Plateau stand der Tempel Swantevit, der vierköpfigen Gottheit der Slawen geweiht.

Foto Bernd Oei: Rügen, Steilküste bei Kap Arkona, die für die Öffentlichkeit wegen abbrechender Erde nicht mehr zugänglich ist. In der Nähe befand sich die Jaromarsburg vom 9.-12. Jahrhundert, bis sie von den Dänen im Zuge der Christianisierung zerstört wurde. Bis heute finden noch Grabungen statt. Da der Landabbruch jährlich über 10 Meter beträgt, muss der Felsen wie der Küstenverlauf früher ganz andere Formen besessen haben.

Glanz und Elend des Romanciers Balzac

1836, das Jahr der Katastrophen (S. 313-332)

Ein prunkvoll protzender Auftritt in Wien verbraucht alle Vorschüsse seiner neuen Verlegerin und noch schlimmer, Balzac liefert erstmals nicht fristgerecht seine bereits bezahlte Ware ab. Er hat das Schein-Leben an der Seite von Madame d´ Hanska und den kurzweiligen Auftritt beim Adel dem wahren Literaten-Leben den Vorzug gegeben. Dennoch ist der meistgelesene französische Autor im Ausland, vor allem in Russland; erstmals verkauft Balzac an zwei Verleger das selbe Werk. Da auch eines seiner noch nicht frei gegebenes, aber überfälligs Manuskript publiziert wird, strengt er einen Prozess gegen den mächtigen Verleger Buloz an. Ein Fehler aus Selbstüberschätzung: Im Industriezeitalter ist das Verlagswesen von persönlicher Bekanntschaft inzwischen zu einer Maschine mutiert: „Vier Fünftel der Schriftsteller, der Journalisten von Paris, stehen in direkter oder indirekter Abhängigkeit von ihm: er hat Einfluss auf die Redaktion der großen Tageszeitungen“

Balzac geht all in und gewinnt. Ein Werk darf nicht ohne Erlaubnis des Autoren veröffentlicht werden, ebensowenig wie der Autor schadensersatzpflichtig. Zweig spricht vom Pyrrhussieg, da Balzac seine Kräfte und noch mehr Geld verausgabt hat. Mit anderen Autoren, von denen Gautier ihm als Weggefährte erhalten bleibt, gründet er eine Gewerkschaft der Autoren und übernimmt ein vordem bedeutungsloses Journal, die „Chronique de Paris“. Er arbeitet nun 17 Stunden am Tag. Die Leserschaft bleibt aus, die Aktie der Tageszeitung fällt, statt der Sanierung steigen die Schulden. „Balzac weiß nicht mehr, wohin er sich vor seinen Gläubigern retten soll.“ Im Mai des annus horribile landet er im Polizeigefängnis, im Volksmund „hôtel des harricots“ genannt am place du Panthéon (fertiggestellt im Geburtsjahr Balzacs während der Revolutionsjahre). Nach seiner Entlassung begibt er sich krank in die Touraine.

Théophile Gautier (1811-1872), 1839 porträtiert von Auguste de Châtillon. Nach ihrem Kennenlernen 1835 wird der aus dem Tarn stammende Autor neben Georges Sand zu einem der wichtigsten Kollegen Balzacs. In zahlreichen Werken nehmen die beiden Wegbereiter der Moderne aufeinander Bezug.

Italienreise (S. 333-353)

Die Gräfin Guidoboni Visconti ist eine langjährige Freundin und Förderinnen Balzacs, die ihn auch aus dem „Hotel der Bohnen“ ausgelöst hat, aber auch in den Biografien stets im Hintergrund geblieben ist. Die gebürtige Britin Frances Sarah Lovell hatte 1825 in die Mailänder Aristokratie eingeheiratet, mutmaßlich für Lady Dudley in „Die Lilie im Tal“ Modell gestanden und Balzac zehn Jahre später wiedergetroffen. „Obwohl durch fünf Jahre die Geliebte, die aufopfernde Freundin und unermüdliche Helferin in allen Nöten … ist ihr Bild völlig in den Schatten der ungleich eitleren, zielstrebigeren und befliessenderen Frau von Hanska gekommen …“ Zumindest hat Baronin de Hanska trotz des Millonenvermögens nie Balzac finanziell ausgeholfen wie sie.

Zwischen 1836, der ersten und der fünften und letzten Reise, die Zweig mit dem Ehepaar Visconti unternimmt, liegen zehn Jahre.

Contessa Guidoboni Visconti, (1804-1883) Pastell von Charles Louis Gratia, die von Natur aus blond war. Mutmaßlich war sie von 36 bis 46 Balzacs Geliebte.

Das Jahr der Wende (S.354-365)

Der Tod Madame de Bernys fällt wie erwähnt in das Krisenjahr 1836. Er hat 30 Romane fertiggestellt; kann nicht wissen, dass ihm nur noch 14 Jahre bleiben. Er mietet sich unter falschen Namen in der rue de Batailles (heute avenue d‘ Iéna ein, um den Gerichtsvollziehern zu entgehen, um nach der Enttarnung wieder dem Ruf der Gräfin nach Italien zu folgen. Zweig bezeichnet ihn als „Genie des Vergessens“, da ohne Verdrängung ein solches Leben kaum erträglich, geschweige denn genießbar, erscheint. In Italien ist er eingeladen, erhält für diverse Vermittlungsaufträge sogar Geld, etwa seine Reise nach Venedig.

Literarisch schlagen sich die Italieneisen in Erzählungen wie „Facino Cane“ nieder, benannt nach der Titelfigur seines zu den „Philosophischen Studien“ zählenden Werks mit dem Schauplatz Venedig. Selbiges gilt auch für „Massimilla Doni“ und „Gambara“. Verleger dieser Reihe ist Maurice Schlesinger, den Flaubert, lebenslang verliebt in dessen Gattin, ein literarisches Denkmal in Gestalt des Monsieur Arnoux in „L’ Éducation sentimentale“ setzte. (Elisa Schlesinger, die Flaubert 1836 kennengelernt hat, spiegelt sich in Madame Arnoux). Zweig achtet Balzacs „Facino Cane“, die Geschichte eines am Ende blinden Musikers, der aus den venezianischen Bleikammern, berüchtigt durch Casanovas Flucht, entkommt, als „eine seiner genialsten Novellen“ .

Die Rückkehr nach Paris verläuft desillusionierend; er kann vorerst nicht in die Rue de Casini zurückkehren, da alles gepfändet ist. Gräfin Visconti begleicht am Ende einen Großteil der Schulden.

Rue de Casani 1, in der Balzac von 1830-40 zehn Jahre wohnte.

Die sardinischen Silberminen (S.366-386)

Nicht „Vater Goriot“ , sondern ein heute nahezu unbekanntes Werk bringt Balzac 1838 die meisten Tantieme ein: „César Birotteau“, Teil aus der Serie „Pariser Szenen“. Balzac porträtiert hier den seinerzeit berühmtesten Duftmacher von Paris Jean-Vincent Bully, verleiht ihm jedoch Wurzeln in der Touraine. César reüssiert über die Hochfinanz an der Börse; sein Kapital ist die Idee, der Duft der Rose, nicht die Materie. Wie der Autor selbst verschuldet er sich zwischenzeitlich und landet im Schuldnergefängnis. Da die Pariser von Balzacs Einweisung wissen, besitzt sein autobiografisch gefärbter Roman größtmöglichen Unterhaltungswert und erklärt seinen spektakulären Erfolg.

Das Tal von Sèvres und die nahe gelegene Stadt Ville-d’Avray, Balzac durch mehrere Aufenthalte bekannt, tragen als weitere Handlungsorte zum Interesse der Pariser bei. Der Autor hat ein Gespür für die Bedürfnisse seiner Leidenschaft, ihre Neugier, entwickelt. Er investiert das satte Honorar in den Erwerb von Silberminen. Maßlosigkeit und Ungeduld werden ihm hier wie bei seinen Projekten eigener Druckerei, eigene Zeitung und an sich lukrativ, gereichen im zum Verhängnis. Die Manie des fortune rapide,des Millionengeschäfts aus der Spekulationsblase heraus ist eine Errungenschaft des Börsenkapitalismus.

Während der Autor Balzac rational bleibt und seinen Erzähler nicht blindlings dem blinden Musiker Cane nach Venedig folgt, kennt der Geschäfts- und Lebemann Balzac keine Skepsis und handelt unvernünftig, als der venezianische Kaufmann Pezzi ihm eine sardinische Silbermine anbietet, die zwar stillgelegt, aber noch lange nicht erschöpft sei. Die Vision, tiefer zu graben, hat nur Balzac.“Jedes Geschäft ist für Balzac ein sicheres, solange es ihm nur angeboten wird.“ Er ist ein unheilbarer Illusionist. Zweig zitiert über zwei Seiten langen Brief ungekürzt, der von seiner Ankunft auf der Mine Nurra handelt.

Das Maison des Jardies in Sèvre (département des Hauts-de-Seine), ein Holzhaus (chalet) am Hang, das Balzac zwischen 1837 und 1840 bewohnte, bevor es gepfändet wurde.

Theaterspekulationen (S. 387-409)

Da die Visconti den Geldhahn zudreht, steht der Bankrotteur wieder auf Anfang und sitzt auf einem Schuldenberg. Ironischerweise versucht er mit der Komödie „L´ecole des ménages“ (Schule der Sparsamkeiten) amTheater zu reüssieren. Der Diriektor weigert sich, das Stück anzunehmen; sein zweites literirsches Fiasko. Ein zweites Stück soll „Vautrin“ heißen, nach einer seiner Leitfiguren aus der „Göttlichen Komödie“, dem ehemaligen Häftling Vautrin. Am Ende muss der Fünfakter aus Terminnot an einem Tag geschrieben werden. Balzac erhofft sich Rat von dem Kollegen Gautier, aus dessen Balzac-Essay Zweig zitiert und glaubt, wenn fünf Autoren jeder einen Akt schreiben, müsste es gehen.

Das inzwischen verpfändete Landhaus des Jardies in Sèvres https://www.maison-des-jardies.fr/, das sardinische Silberminenwerk in Nurra, der Fünfakter in einer Nacht, auf fünf Personen verteilt, veranschaulichen die Weltfremdheit des Romanciers des Realismus. Zugleich erschafft Balzac 1838 die Fortsetzung des dreiteiligen „Verlorenen Illusionen“ und Glanz und Elend der Kurtisanen“- zwei bedeutende Werke quasi nebenher.

Foto Bernd Oei: Steiniges Ufer am Strand Rügens unweit Swantevit. Am Ende des Weges angekommen. Weil jedes Ende einen Anfang kennt: Ostsee.

Der Dichter der Comédie humaine

Der Kampf um Frau von Hanska (S.413-432)

Auch der Titel „Glanz und Elend“ trifft folglich auf des Dichters Leben zu und da er sich, zumindest am Anfang seiner Karriere auch verkaufte, ist selbst die Bezeichnung Kurtisane nicht ohne ironischen Eigenwert. 1842 stellt einen weiteren (letzten) Wendepunkt im Leben des Künstler dar. Nach dem Tod des Barons von Hanski ist der Weg zur Traumfrau frei. Zweig stellt verallgemeinernd fest, Liebe verbtraucht sichdurch Gebrauch, d.h. die Gewohnheit der Nähe. Er unterstellt Frau Hanska Taktieren aus Furcht vor einer gesellschaftlichen Ächtung; sie ist berechnend und egoistisch. Das Hinhalten kostet Balzac kostbare Lebenszeit. Die finanziell auf Rosen Gebettete sieht voraus, dass sie seine Schulden wird übernehmen müssen.

„Unnatürlichkeit und Unwahrhaftigkeit liegt im Wesen ihrer Beziehung.“ Vor acht Jahren hat die Baronesse de Balzac ein Gelübde auferlegt, eine vorweggenommene Verlobung, die aufgrund ihres Ehestandes nur einseitige moralische Verpflichtung sein konnte. Balzac ist durch das Geheimhalten und mehr noch durch das Rechtfertigen seiner Affären zermürbt. Evéline behandelt ihn wie ihren Gatten aus der Ferne, selbst als sie sich weigert, ihn zu ehelichen. Möglicherweise genießt sie seine Hörigkeit und verlangt unrealistische Treuebeweise. Erst nach 15 Monaten gestattet sie ihm eine Reise zu ihr.

Karikatur von Balzac, 1838. die Mönchskutte als Arbeitskleidung findet auch bei Zweig mehrfach Erwähnung.

Die Comédie humaine (S.433-445)

Das Kapitel setzt im Balzacs 43. Jahr, also 1842 ein. „Une ténebreuse Affaire“ (Eine dunkle Affäre), eine Politik-Satire aus der Reihe „Szenen aus dem politischen Leben“ entsteht, beruhend auf Balzacs Versuche, im Parlament Fuß zu fassen. Kern der Erzählung bildet eine faktische Verschwörung gegen Napoleon, die Königstreue und Republikaner nahezu zeitgleich auf den ungeliebten Konsul auf Lebenszeit planen. Pikant ist die Tatsache, dass zwei Brüder in den jeweils konkurrierenden Lagern ihre Rollen spielen, während Bonaparte der eigentliche Held ist, die mit seinem militärischen Triumph bei Marengo 1800 endet. „La Rabouilleuse“ entsteht, der Titel verweist auf den Spitznamen der Protagonistin Flore, worunter eine Frau zu verstehen ist, die das Wasser aufwühlt, um Fische aufzuschrecken, im weitesten Sinn eine Anglerin oder ein Fischweib. Die Erzählung gehört zum Zyklus „Szenen aus dem Provinzleben“.

In der „Die Rabouilleuse“ zeigt er eine Kühnheit der sexuellen Erkenntnis, zu der keiner seiner Zeitgenossen sich vorwagt. Das Problem der Perversion und der sexuellen Hörigkeit ist von niemanden so verwegen angegeangen worden wie von Balzac in der Figur des alten Dokter Rougot, der sich als Siebzigjähriger die dreizehnjährige Rabouilleuse zu seiner Mätresse erzieht.“

Im selben Jahr vollendet er die „Illusions perdues“ , die als Einzelbände zwischen 1837 und 43, werden. Sie bestehen aus drei Teilen (Die beiden Dichter, Ein großer Mann aus der Provinz, Die Leiden des Erfinders) in denen Lucien, einer der Schlüsselfiguren, eine Dame im Alter seiner Mutter liebt – keine Ausnahme bei Balzac. Vautrin, der den talentierten jungen Mann am Ende vor einem Selbstmord bewahrt, tritt hier in der Gestalt des Carlos Herrera auf. Wie diese Trilogie gehört auch „Ursule Mirouet“ zu „Szenen aus dem Provnzleben“; erzählt wird der Kampf einer Waise um ihr Erbe und ihre Liebesheirat gegen intrigante Erbschleicher. Der Roman enthält Spiritualismus à la Swedenborg, der an den frühen Erzähler erinnert.

Inzwischen muss Balzac nur noch für Korrekturen an seinen Werken zahlen, die sowohl in unterschiedlichen Verlagen in verschiedenen Versionen erscheinen – von einer Gesamtausgabe ist er noch weit entfernt. Immerhin schreibt er die Vorrede (16 Seiten) zur Comédie Humaine. Zweig betont (mehrere Passagen zitierend) ihren ruhigen sachlichen Grundton, die Absenz der Leidenschaft. Er urteilt: „Ein anderer hätte nicht den Mut und keiner das Recht gehabt, eine so unermeßliche Aufgabe auch nur sich vorzunehmen.“

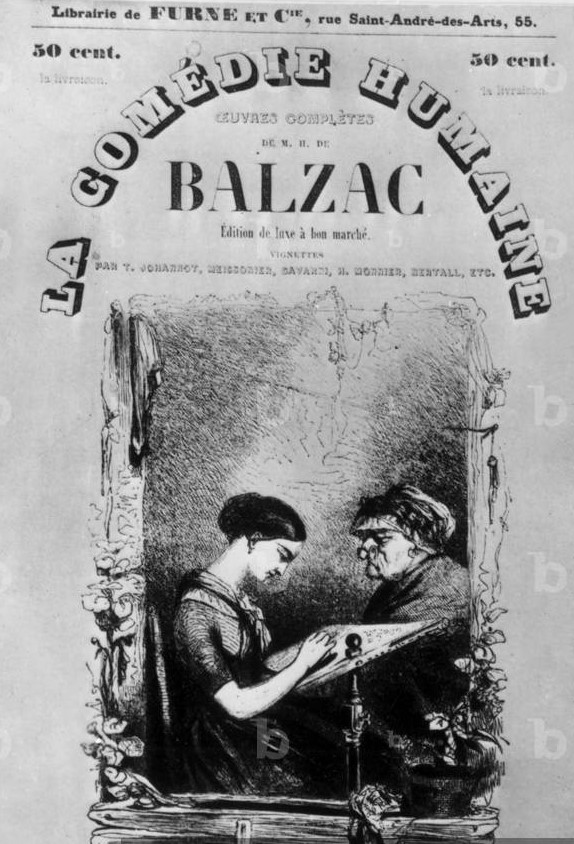

Erstausgabe der Comédie Humaine.

Der erste Zusammenbruch (S.446-457)

Madame d´ Hanska darf nicht ohne Einwilligung des Zaren mit ihrem Vermögen ausreisen oder sich neu vermählen, so ist es Sitte in Russland, zu dem Polen gehört. Sommer 43 schifft Balzac über Dünkirchen aus nach St. Petersburg. Bis in die Rue Grande Millione (Zweig erwähnt die Adresse aufgrund ihres Symbolgehaltes mehrfach) auf ihrem Landgut im Umland Kiews, um zu erfahren, dass erst die Tochter verheiratet sein muss, bis an die eigene gedacht werden kann. Auf dem Landweg kehrt Balzac über Berlin zurück nach Paris. Dort erfährt et, dass er nicht in die Académie française aufgenommen wird, er, der meistglesene Autor seiner Zeit.

Er klagt erstmals über Herzprobleme und nachlassender Schaffenskraft. 1844 ist die Ehe der Tochter vollzogen und Evéline reist ihrerseits im Dezember nach Dresden zu ihrem Schwiegersohn. Sie verweigert Balzac, sie dort zu besuchen. Erst im folgenden Früjhahr – Balzac ist erneut hoch verschuldet – darf er an die Elbe nachkommen, von dort geht die Reise zurück bis nach Straßburg; weiter dürfen russische Staatsbürger zu dieser Zeit nicht reisen. Mit gefälschen Papieren, die Balzac besorgt, geht es dann noch nach Paris: zum ersten Mal sieht die zukünftige Madame de Balzac die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts.

Im August reisen sie zu viert weiter nach Fontainebleau, Orléans, Tours, danach sehen sie die Niederlande und Belgien, über Paris geht es abschließend nach Baden Baden. Es ist die einzige Zeit seines Lebens, in der Balzac keine Zeile schreibt. „Er ist einer der Künstler, die nur aus Not schaffen.“

Gemalte Ansicht von Pohrebyschtsche (1872)

Balzac, der Sammler (S.458-472)

Antiquitätenhändler, Bildersammler, Terrainspekulant, Häusermakler: Zweig skizziert Balzacs Neigungen, die bis zur Sammlerwut reichen. Allerdings fehlt im das Wichtigste: ein Haus, das einer Baronesse würdig ist. Während er weiter gepfändet wird, geht er auf Auktionsjagd. Er kauft wenig bekannte Maler auf und behauptet, es wären Stücke von Rembrandt oder Tintoretto. Seine Passion zur Malerei veranlasst ihn zu glauben, er könne aus seiner Fantasie Gold machen und mit Hilfe von angekauften Gemälden, die er weiter veräußert, sich irgendwann das Original eines wahren Meisters leisten. Die künftige Madame Balzac stellt ein Vermögen für die Einrichtung des gemeinsamen Hausbestands zur Verfügung, verlangt dafür aber strenge Buchführung.

Diese Dokumente erlauben sowohl einen sachlichen Überblick als auch einen Seitenhieb auf das Wesen eines Dilettanten, der Galeriebesitzer werden will und sich von bric à brac Sammeln (Trödelmarktbesuchen) das große Geld erhofft. „Die Kehrseite dieser großartigen Geschäfte wird sich auch erst offenbaren beim Verkauf … Die Preise, die für seine größten Prachtstücke erzielt werden, waren ein Debakel.“ Möbel-Narrheit nennt dies die künftige Ehefrau.

Sehr spät entdeckt er, der noch in der kleinen Wohnung in der Bretonischen Straße 24 haust, ein Haus in der Rue Montparnasse. Finanzieren will er den Umbau durch den Kauf zusätzlichen Grundstücks, der dann wiederverkauft werden soll. Immerhin geht es um das Hochzeitshaus, das er über Börsenspekulation hinzukaufen will. Als seine Idee auf Widerstand stößt, erinnert er sich an einen Weinberg auf dem Land mit kleinem Chalet. Ein Traum hat das Potential Wirklichkeit zu werden, so lautet seine innerste Überzeugung.

Foto Bernd Oei: Kap Arkona, Felsen von Swantevit, Aufstieg zum Ausblick auf die Wittower Küste und ehemaliger Kultstätte der slawischen Ranen.

Vollendung und Ende

Die letzten Meisterromane (S.475-484)

Mit nachlassender Vitalität schwindet auch die schöpferische Kraft; die besten Romane sind schon geschrieben. Die „Illusion perdus“ als einen „Querschnitt durch die Pariser Kunst- und Theaterwelt“ wie die „Splendeurs et Misères des Courtisans“, welche die „Literatur mit der Welt der Finanzen verbindet“. In der Kunstfigur Vautrin vereinigt sich alles zu einem Panorama, weil er die Fäden mittels Manipulation in den Händen hält.

„Die Bauern“ bleiben Fragment, obwohl das Leben auf dem Land notwendig ist als Gegengewicht zur Stadt und Börse oder Handel hier in ihrer Ursprungsform vorliegen. Auch „Béatrix“, von dem bereitd veröffentlichte Teile vorliegen, verschlimmbessert der in die Jahre gekommene Autor. „Die Novelle Modeste Mignon, für die Frau von hanska das Thema gegebem hat … könnte auch von einem seiner Nachahmer sein.“

Er wird auf seine letzten Werke hinaus immer seichter. Reisen mit der zukünftigen Familie, Inventarspekulation und Wohnungssuche haben ihn aufgezehrt. Auch der „Alte Musikant“ findet nicht Zweigs Wohlwollen. Allerdings weiß er zu diesem Zeitpunkt auch, welche Prosa Balzac nach hundert Jahren überdauert und ihren Eingang in die Literaturgeschichte gefunden hat. Vor allem hat er noch einmal zahlreiche Werke einer Korrektur unterzogen. Was sie ausmacht, ist Zeitlosigkeit: „Immer ist Balzac dort am größten, wo er über der Zeit steht, … absolute Werke schafft.“ Damit meint Zweig „die Wahrheit des Gefühls, eine Durchleuchtung der Leidenschaften, wie die französische Literatur sie nie mehr übertroffen hat“.

Dies gilt nicht für eines seiner Spätwerke, den „Vetter Pons, integraler Bestandteil der „Pariser Szenen“. „Le Cousin Pons“ verdeutlicht, wie alle Welt dem Geld hinterherläuft und der Mensch nur an seinem Geldwert bemessen wird. dieser rigorose Materialismus ist ein wucherndes weltweites Geschwür mit seiner großstädtischen Keimzelle. Der Roman steht nicht nur namentlich in enger Verbindung mit „La Cousine Bette“. Der Musiker Pons ist besessen von seiner Sammelleidenschaft. Verarmt, weil seine bescheidene Rente für die kostbaren Objekte nicht ausreicht, und gedemütigt von der Familie, gerät er an den Rand seiner Existenz. Offensichtlich trägt auch diese Figur autobiografische Züge. So ist das Ende nach einer Durchhängerperiode doch wieder großartig.

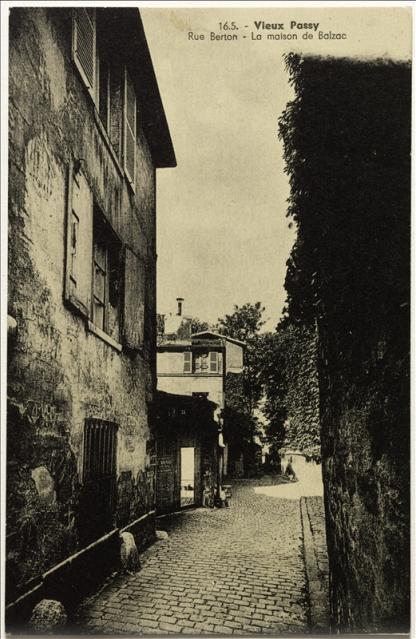

Das La maison de Balzac im Viertel Passy (16. arrondissement), rue Berton 24, aus alter Zeit. Hier lebte Balzac 1840-47 in Lauerstellung auf seine Ehe. Es ist eines der 14 Stadtmuseen von Paris. Auch Hugo und Sand sind Museen gewidmet. https://www.maisondebalzac.paris.fr/votre-visite/la-maison-de-balzac

Balzac in der Ukraine (S.485-506)

Oktober 46 weilt Balzac wiederholt in Wiesbaden und in Baden Baden, um seinen „Lebensroman“ zu Ende zu bringen, die Ehe. Grund dafür: die Trauung soll hier stattfinden, damit die Eheschließung im Zarenreich nicht bekannt wird. Evéline, 45 jährig, erwartet ein Kind. Dies beschleunigt die Vermählung. Zweig, der mehrfach bezweifelt, dass sie ihn wirklich geliebt habe so wie er sie, berichtet über die Bevorzugung der Tochter: die Braut sagt das Arrangierte ab, um im schwangeren Zustand die Tochter auf ihrer Hochzeitsreise zu begleiten; für Balzac hat sie „Nonchlance von oben herab“ übrig.

Die immer wieder hinausgezögerte Eheschließung gleicht einer Posse, einem schlechten Roman oder Witz ohne Pointe, zu der der ewige Optimis Balzac seinen Beitrag leistet. Am Ende muss er noch einmal in die heutige Ukraine reisen, nach Wierzochowina (zu deutsch Reitpferd), damalig Südostpolen.

Balzac, einzige Fotgrafie, 1842 von Louis-Auguste Bisson.

Heirat und Heimkehr (S. 507-514)

Angekommen in Südostpolen, verbringt der herzkranke Dauerverlobte einige Monate auf einem Schloss. In der Anwesenheit von Madame hanska arbeitet er nichts. Im Januar reist er bei -28 Grad nach Paris zurück. Ob es die in der Luft liegende Februarrevolution ist oder neue Schulden, bleibt sein Geheimnis. Weder das Theater noch Nordbahnaktien haben ihn saniert. Er hat Möbel, aber kein Haus dafür. Wegen nicht geliefert im Voraus bezahlter Romane wird er diesmal verurteilt: „Der Kontrast zwischen irrwitzer Verschwendung für dieses Palais in der Rue Fortunée und persönlicher Verschuldung muß notwendigerweise zu Spannungen mit seiner Familie führen“, der er gleichfalls Geld schuldet. Dieses Anwesen hat er am 28. September 1846 für den dreifachen Preis dessen erworben, den einkalkuliert ist. Seitdem steht es meist leer.

Inzwischen ist es die undankbare Aufgabe seiner Mutter, sich mit Schuldnern und Lieferanten zu plagen. Sie bereitet auch den Einzug des künftigen Hochzeistpaares in der erworbenen Immobilie vor, die mit Balzacs erworbenen Kunstschätzen so aristokratisch wie möglich eingerichtet wird. Die Hoffnung, sie damit zu locken, erfüllt sich nicht. Zur Wahrheit gehört auch: Er hat auch viel Geld der Braut durch Balzacs Wesen „verbrannt“.

Châteaubriands Tod eröffnet ihm durch seinen freiwerdenden Platz die letzte Chance, in die Académie française Aufnahme zu finden. Auch dieser Traum bleibt unerfüllt. Der einzige Balzac, der auf diesen Olymp berufen wurde, bleibt Jean-Louis Guez de Balzac, ein Schriftsteller aus dem Barock.

Palais de la Rue Fortunée, Ansicht 1880, Ölgemälde Victor Dargaud. Von der Heirat bis zu seinem Tod lebt Balzac fünf Monate in diesem „Palast“, für dessen Mobilar er aufgerundet sieben Jahre zugbringt. Posthumer Trost: Die Straße nahe den Champs Elsées trägt nun seinen Namen. Ob wahr oder gut erfunden: bei der Ankunft in tiefster Nacht Juni 1850 ist der wartende Diener verrückt geworden und öffnet nicht. Das traute Paar muss ins Innere „einbrechen“.

Das Ende (S.515-522)

In der Version Zweigs heiratet die Hanska erst, als sie sicher sein kann, dass ihre Ehe nicht lange währen kann, da Balzacs Herzleiden offensichtlich geworden ist, nicht nur beim letzten Besuch auf ihrem Schloss und die häufig von ihm konsultierten Ärzte müssen ihr das anvertraut haben. Balzac selbst hat einen Faible für Ärzte, wie die Figur Dr. med Horace Bianchon bekundet, denn keine taucht so häufig (24 mal) in der Comédie Humaine auf wie er. Laut einer Anekdote will Balzac zuletzt auch nach ihm gerufen haben, Erfindung und Wirklichkeit nicht mehr unterscheidend. So ruft er auf dem Sterbebett: Wenn Biachon jetzt hier wäre, würde er mich retten!“https://www.zm-online.de/news/detail/wenn-bianchon-jetzt-hier-waere-wuerde-er-mich-retten

Biachon stammt aus Sancerre, dem Tal der Loire, dsem département Cher und ist nur zwei Jahre älter als sein Schöpfer. Er wird eingeführt in „César Birotteau“, dem Roman über den Parfumier. Als Student kehrt er in „Vater Goriot“ wieder, auch den „Verlorenen Illusionen“ fehlt er nicht. Diese Randfigur ist vertraut mit Eugène de Rastignac und Lucien de Rumperé, zwei wesentlich bekannteren Protagonisten der „Comédie Humaine“ Bis in die letzten Romane wie „Cousin Pons“ begleitet er das Schicksal der Protagonisten. Zweifellos bildet er die maximale Kontinuität aller erscheinenden Figuren.

Die Trauung erfolgt am 14. März 1850 in Berdiczew, folglich auf dem Boden des Zarenreiches. Wie das Dorf so ist auch die Hochzeitsgesellschaft überschaubar: vom üblichen Pomp ist nichts zu sehen. Eine geheime und stille Zeremonie. Erst Mitte April ist der Herzkranke bereit, aufzubrechen und man durchquert Brody, die Heimat Joseph Roths. Dresden erreicht das Hochzeitspaar im Mai. Anfang Juni dann treten sie nicht über die Schwelle des Palais, sie brechen darin ein, weil der Diener ihnen nicht öffnen will und seinen Herren nicht erkennt. Es ist der Anfang vom Ende. Incipit tragoedia!

Foto Bernd Oei: selbsterklärend. Abgang unter Lebensgefahr ….

Resümée

Am liebsten möchte man sich die goldene Regel des Literaten Jean Paul zu eigen machen, der nur Rezensionen verfasste, wenn er den Autor für talentiert erachtete oder das Werk für gelungen. Verrisse zeugen nur von Schadenfreude. In der causa Zweig hat sich ein recht einseitiges Urteil gebildet: an seinem gewollten Meisterwerk, dem Schlusstein,hat er sich verhoben. Drei Gründe als Deutungshypothese vorab: zu viel gewollt, zu große Nähe, zu sehr Roman.

Was zu bemängeln ist, erscheint unabhängig von subjektiver Wertschätzung und Geschmack offenkundig: zunächst ist die Biografie zu ausschweifend. Das liegt vor allem an Wiederholungen, noch mehr an der Fülle der ausgebreiteten Briefe oder Romanstellen und am allermeisten an den ausschweifenden Gedankenexperimenten oder Kommentaren zu Balzacs Handlungen. Der rote Faden, abgesehen von der reinen Chronologie, fehlt.

Bereits die Kapitel mit ihren Unterteilungen deuten an, dass weniger manchmal mehr ist. Stilistisch kommt die hohe Anzahl von Adjektiven dazu, der Konjunktiv und das Akkumulieren von Substantiven sorgen für Pleonasmus und Pathos. Sachlichkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Glaubwürdigkeit der Dokumentation, aber auch die Konzentration auf dasWesentliche, das Ereignis selbst.

Das ständige Vorstellen und Fabulieren der Gefühle und Gedanken Balzacs dienen höchst selten dem Zweck, sich in den Autoren besser hineinversetzen zu können. Dieses konzeptuelle und methodische Stilmittel ist in „Sternstunden der Menschheit“ aufgegangen, auch in einem Leitartikel, deren Züge die Essays Zweigs oft annehmen, sind in einer Biografie fehl am Platz. Die abschätzige Wertung von Madame de Hanska und die Heroisierung von Duchesa Visconti sind daher ihrer potentiellenSubstanz beraubt. Details sind wichtig und wie Anekdoten unentbehrlich oder gleich Pointen geistreich, doch hier verlieren sie an Witz und Esprit, weil sie dauerhaft eingesetzt, ermüdend und sogar polemisch wirken.

Entweder kürzt man oder entscheidet sich dafür, das Werk aus dem Leben oder das Leben aus dem Roman heraus zu deuten. Was Zweig so bewundert: Wille, wird redundant durchgespielt. Vieles bleibt daher Hypothese und das Porträt gleicht vielen Farben und Klecksen ohne Kontur. Das Geheimnis künstlerischen Schaffens erschöpft sich auf Genie, Fantasie, Eroberungswillen, Durchhaltevermögen und maßlose Energie eines Ausnahmekünstlers. Allein der Vergleich mit Napoleon wirkt beim vierten Anstrich verbraucht.

Rhetorische Fragen sind in einer Biografie fehl am Platz. Wenn es nur darum ginge, Balzacs Innenleben zu verstehen, wäre der Auftrag erfüllt. Einen Literaten, der selbst zum Pathos neigt, mit Pathos zu füllen, ist diesem abträglich. Die vielen Innenleben-Schilderungen und teilweise Seelenmonologe verstören. Als Beispiel dient die bei anderen Autoren unerwähnten Drama-Inszenierungen Blazacs. Er will das Publikum selektieren, damit sein „Vautrin“ nicht durchfällt wie alle vorherigen Versuche. Die Metaphorik ist kriegerisch. Dann wechselt Zweig zu den Plänen, als Minister zu reüssieren. Er will zeigen, dass sein „Lieblingsschriftsteller“ – ein Kommentar, den sich ein Biograf verkneifen sollte – immer mehrere Projekte gleichzeitig zu meistern versteht. Muss dies dazu führen, dass dies in Parallelhandlungen geschildert wird?

Nein, Zweig wird seinem Anspruch nicht gerecht. Er muss es gewusst haben, denn Material besaß er in Hülle und Fülle. Zu offensichtlich ist, dass er an Balzac bewundert, was ihm selbst fehlt.Ein Objekt der Bewunderung ist schwer zu neutralisieren; die Gründe psychologisch zu deuten für eine Biografie nur dann ratsam oder stattlich, wenn sie aus mehr als Spekulation und Empathie besteht.

Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!