Foto Belinda Helmert: Liebenauer Schloss Eickhof, bis 2022 als buddhistischer Lebensgarten frei zugänglich, heute fast verwaist und hermetisch von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Ein historischer Ort: Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es als Unterkunft der Britischen Besatzungsmacht als Offizierskasino. Die letzten Eigentümer, das Ehepaar Hess, waren Liebhaber der japanischen Kultur und legten dementsprechend ein Zen-Seminar-Kloster mit Gartenanlage an.

Löwith als christlicher Existenzialist

Karl Löwith (1897-1973) gehört nicht zu den meistbekannten deutschen Philosophen, aber zu den leidgeprüften Existentialisten. Der in München Geborene studierte bei Husserl in Freiburg, anschließend unter dessen Schüler Heidegger und folgte diesen nach Freiburg. Somit kommt er von der Phänomenologie und dem Existentialismus. Als protestantischer Jude spezialisierte er sich auf die Rolle des Christentums und Geschichtsphilosophie. Durch sein politisch erzwungenes Exil arbeitete er in Italien (Rom, Mitte der dreißiger Jahre) und kurz darauf in Japan (Kyoto)., bevor er über die Schweiz in die USA ging, wo er einen Lehrstuhl (Hartfurt) erhielt.

Löwiths Gesamtwerk besteht aus neun Bänden. Schwerpunkte bilden Humanismus, die Krise des Christentums durch die Aufklärung und anschließenden Nihilismus und Wege ihn zu überwinden. Diese Themen legen eine Beschäftigung mit Nietzsche (fünf Monografien) nahe. Löwith fand in seiner Kritik an der Religion Analogien zu Kierkegaard, Hegel und Marx. Aus der Sicht Löwiths bildet Glaube eine unhintergehbare Existenziale und die Metaphysik einen notwendigen Überbau für eine immer mehr auseinander strebende Gesellschaft.

So promovierte Löwith 1913 mit „Auslegung von Nietzsches Selbst-Interpretation und von Nietzsches Interpretationen„:. Dieses und weitere drei Werke finden sich in der Gesamtausgabe über „Nietzsche“, u. a. „Kierkegaard und Nietzsche. Oder theologische und philosophische Überwindung des Nihilismus.“ (1933), „Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen“ (1935), „Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche „(1967). Das vielleicht bekannteste und umfassendste Werk „Von Hegel bis Nietzsche“ erschien während des Krieges in Zürich und New York, was dazu beitrug, dass sein Name in Übersee bekannter war als in Deutschland.

In der Gesamtausgabe findet sich „Von Hegel zu Nietzsche“ (mit einem Beitrag zu( seinem Zeitgenossen Marx) in Band 4; die anderen Nietzsche-Arbeiten inklusive einiger Essays wie „Nietzsche und das Christentum“ in Band 6 . In seinen letzten Jahren beschäftigte sich Löwith, auch aufgrund seinem Blick auf die Herkunft und Zukunft Europas mit Paul Valéry, der gleichfalls eine lange Nietzschephase (Cahiers) durchlief.

Vor allem in der Nachkriegsdebatte erhielt Löwith als Gegner Heideggers großes Gewicht, wie die meisten verfolgten Intellektuellen aufgrund ihrer moralischen Reputation mehr Aufmerksamkeit erhielten. Als Opfer besaß seine Stimme bezüglich der faschistoiden Verwendung Hegels und Nietzsches eine andere Authentizität als derer, die mit der NSDAP zumindest zeitweise geliebäugelt hatten oder sich niemals kritisch zur Aneignung es deutsch-jüdischen Bildungsguts während des Gleichstellungsgesetzes oder der Bücherverbrennung oder der Entfernung jüdischer Professoren (wie auch unbequemen Systemkritikern ohne semitischen Hintergrund) von den Hochschulen wie Edmund Husserl äußerten.

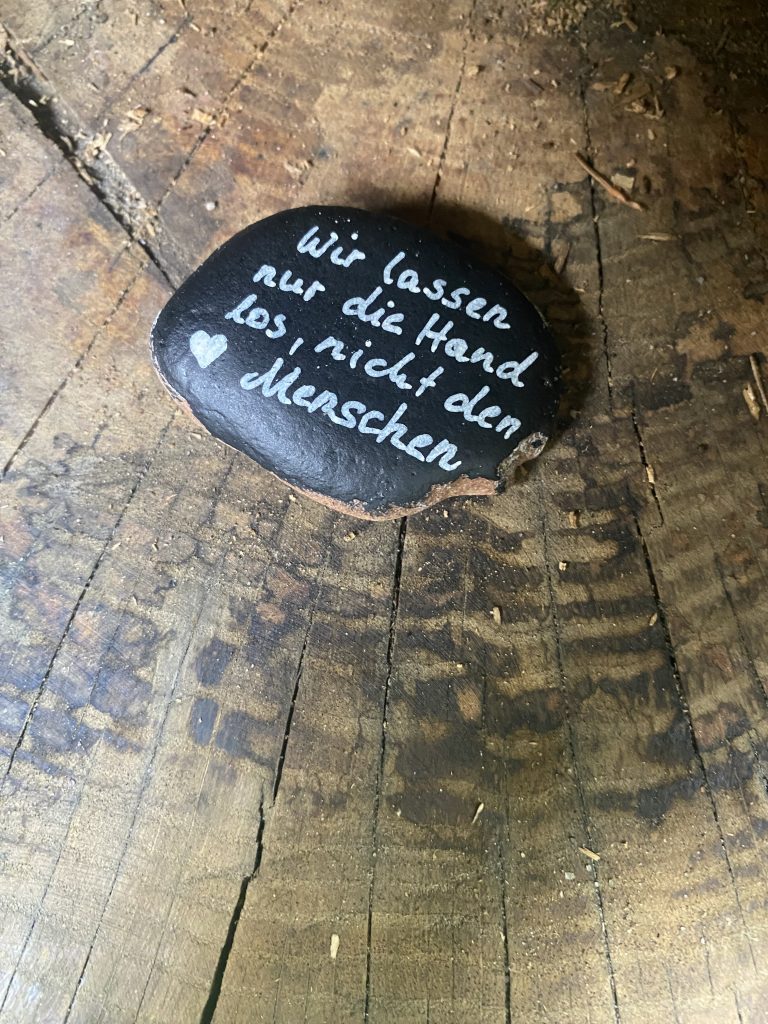

Foto Belinda Helmert: Inschrift im Friedwald bei Liebenau, Teil des Baumkreises, der die Verlängerung des Schlossgartens bildet und sich nahe dem Schlossfriedhof befindet. Im Friedwald können schöne, natürliche Steine als Beigaben in das Grab eines Verstorbenen gelegt werden, um dem Verstorbenen eine persönliche und natürliche Erinnerung an den Menschen zu hinterlassen.

Griechisches Vorbild – Hilfe durch Philosophie

Als Analytiker und Historiker des Nihilismus steht Löwith in der Tradition von Theosophen; sein Denken ist entsprechend geprägt von der Skepsis gegenüber Weltentwürfen, die auf einen metaphysischen Überbau bzw. eine Gesamtschau verzichten. Er will über Weltgeschichte, die immer auch Heilsgeschichte inkludiert, auf die unüberwindbare Gebundenheit menschlicher Existenz an eine höhere Natur, Bestimmung, Sinn und Ordnung erinnern und vor der Hybris der Moderne warnen. Diese Skepsis gegenüber dem naiven Fortschrittsglaube, in dem er eine Wiederholung der Aufklärung mit ihren Spätfolgen erkennt, teilt er mit Jaspers und Heidegger. Das kosmologische Denken der Griechen in ihrer Naturbezogenheit gelten ihm mehr als neuzeitliches Pathos, doch ein Verzicht auf Metaphysik wie es Nietzsche mit dem Tod Gottes verkündet, hält er für gefährlich. Daher wendet er sich verstärkt seiner Wiederkunfstlehre zu, die auch eine historische Perspektive besitzt:

„Daß wir aber überhaupt die Geschichte im ganzen auf Sinn und Unsinn hin befragen, ist selbst schon geschichtlich bedingt: jüdisches und christliches Denken haben diese maßlose Frage ins Leben gerufen. Nach dem letzten Sinn der Geschichte ernstlich zu fragen, überschreitet alles Wissenkönnen und verschlägt uns den Atem; es versetzt uns in ein Vakuum, das nur Hoffnung und Glaube auszufüllen vermögen. Die Griechen waren bescheidener. Sie maßten sich nicht an, den letzten Sinn der Weltgeschichte zu ergründen. Sie waren von der sichtbaren Ordnung und Schönheit des natürlichen Kosmos ergriffen“ (Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Sämtliche Schriften Bd. 2, S. 14).

Im Mittelpunkt steht in Löwiths Denken steht immer der Mensch in Bezug zu seiner Mit- und Umwelt, damit einhergehend die in der Moderne mit ihren technischen Möglichkeiten der Naturbeherrschung rückläufige Bescheidenheit und Demut. Eine Audioaufnahme der ARD zur übergeordneten Frage, ob die Philosophie den Menschen noch helfen kann, da sie doch von den Hellenen primär Liebe zur Weisheit und als unmittelbare Lebenshilfe verstanden wurde (Stoa, Epikur, Epiktet), ein Anker in stürmischen Zeiten, die bildlich eines Steuermanns bedarf, ist unter Mitwirkung Löwiths zu hören unter https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:43c70adf67b99fc5/

Löwith betont hier im Dialog mit anderen die Rolle des Steuermanns, weil er über die wesentlichen Dinge alleine nachdenkt und dann zwischen Einzelnen und Schicksalsmacht vermittelt. Das Nachdenken muss für sich selbst erfolgen, um vernünftig sprechen zu können. In der neueren Philosophie (cartesianische Wende) wurde dies aufgegeben zugunsten einer dogmatischen Philosophie – die verlorene, aber notwendige sokratische Skepsis führt ihn zurück auf Nietzsche und die Theologie ,“ soweit sie aus dem Glauben lebt„. Philosophen sind die Suchenden, die Christen die Findenden.

Foto Belinda Helmert: Baum-„Briefkasten“ im Friedwald Liebenau, auch Waldfriedhof Eickhof genannt.

Die Welt bleibt immer sie selbst

Auch wenn vieles von der ständigen Veränderung spricht – Nietzsche inklusive – so kehrt doch alles in verwandelter, aber ähnlicher Form wieder, weshalb er von der Wiederkehr des Gleichen und nicht von Wiederholung des Selben spricht. Dabei bildet Erkenntnisethik ( u. a. gerichtet an die Wissenschaft und den Zweckpragmatismus) ein Teilgebiet Löwiths Existenzialismus . Für die Welt gebraucht er in „Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen.“ (1928), seiner Habilitation unter Heidegger, das von Nietzsche entlehnte Attribut übermenschlich. https://erkenntnisethik.blogspot.com/2025/03/karl-lowith-die-welt-bleibt-immer-sie.htm. Auf den Menschen bezogen hält er es für Nietzsches spekulatives Pathos und Surrogat für den abgelehnten Moralbegriff. Grundsätzlich erhebt er viele Einwände gegen seine Ethik welche der Ästhetik untergeordnet wird und lehnt den Elitarismus (Geistesaristokratie) ab.

Löwiths Schnittpunkte mit Nietzsche sind seine Kritik am historischen Verlauf des Christentums (Genealogie), der klerikale Dogmatismus und seine unrühmliche Rolle durch Kooperation mit den Herrschern der Zeit, die fatale Vernunftreligion der Aufklärung, da sie dem Glauben seine Wurzel raubt und die Folgen der Reformation (Verfolgung der Häretiker, Schismen, Sektziererei) bis hin zum Nationalismus. Die Einigkeit des Reiches ging unwiederbringlich verloren, zahlreiche regionale Konflikte und verheerende Bürgerkriege folgten. Aus Glaube erwuchs Götzendienst und Christen mordeten Christen.

Daher sieht auch Löwith einen Verfall der Werte im christlichen Ge- und Verbot. Die Wiederkehr von historischen Mustern betrifft auch die Zensur. Löwith erkennt frühzeitig den Missbrauch mit und die Manipulation an Nietzsches Werk; erp ist einer der ersten deutschen Hochschulprofessoren, der in den Dreißiger Jahren bis zur Machtergreifung und erzwungenen Emeritierung Vorlesungen über Nietzsche hält – im Gegensatz zu Heidegger, ohne ihn in einem eigenen System zu vereinnahmen. Durch seine Vertrautheit mit dem Weimarer Gegenarchiv in Basel wehrt sich auch gegen die Kompilation des angeblichen Hautwerkes „Wille zur Macht“ und sieht keine Vereinbarkeit in Nietzsche, dem analytischen Historiker, Philologen und Religionskritiker und Nietzsche dem Metaphysiker, der auf Gottes Tod den Übermensch und den Willen zur Macht folgen lässt. Er ist sicher, dass man Nietzsche selbst überwinden muss, soll das wahre Urchristentum wieder zum Vorschein gelangen und Lebenshilfe zu leisten. Der Philologe hingegen verliert den Mitmenschen zu rasch aus dem Blick

Foto Belinda Helmert: Schlossfriedhof mit Grabstein unweit davon befindet sich ein ebenfalls im Wald gelegener jüdischer Friedhof mit hebräischen Inschriften. https://waldfriedhof-eickhof.de/historischer-friedhof/

Harald Seubert (Nürnberger Religionsphilosoph) spricht von einem „Unikatsdenker“ und „Phänomen für das, was zum Denken aufgegeben ist“. Er verbrachte seine Nachkriegszeit bis zur Emeritierung Heidelberg, eine Stelle, die ihn Gadamer verschaffte. Das Besondere ist seine Ideologiefreiheit, und seine Besorgtheit um das metaphysische Erbe. Im Rückgriff auf Husserl: zurück zu den Sachen selbst. Es fehlt an der Toleranz, die Dinge zu betrachten und der Resepkt vor der Wahrheit, die wie Nietzsche es tut, nicht objektiviert oder gar totalisiert zu werden vermag. Es fehlt an Fragen und Einsicht an dem Größeren als das, was der eigene Geist zu fassen versteht (Phänomen der Offenbarung). Wahrheit macht frei von Vorurteil und befreit von Selbstüberschätzung oder Anmaßung. Löwith sucht immer das Verbindliche in einer Wahrheitsliebe, die Nietzsche zumindest fordert und andenkt, aber seiner Meinung nach nicht mit den richtigen Antworten versieht.

„Die Philosophie der Neuzeit ist zwar nicht mehr eine Magd der Theologie, aber sie ist umso mehr zum Diener der geschichtlichen Welt geworden.“ (Zitiert aus „Weltgeschichte und Heilsgeschehen“, Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, S. 9)

Wie Seubert die Aktualität Löwiths für die Gegenwart hinterfragt und positiv betont, so sieht Löwith eine tragende Bedeutung Nietzsche für die Moderne. Allerdings unterteilt er ihn in zeitgemäße, zeitlose und unzeitgemäße Perspektiven bzw. Theorien. So trägt sein – signifikanterweise im Jahr der Olympischen Spiele in Rom veröffentlichtes Werk – den Titel „„Nietzsche, Philosoph unserer Zeit“. Zeitlos ist sein Rückgriff der Gegenwart auf die Historie, beispielsweise der Herkunft und Prägung Europas durch das Hellenentum oder die Frage nach höchsten Werten (der Metaphysik) und Streben nach Ganzheit als Überbau. Unzeitgemäß ist seine Sicht auf die Moderne, da sich diese singulären Phänomene im Lauf als veraltert herauskristallisieren (die Moderne schreitet voran). Zeitgemäß ist die Sorge um Europa, die Suche nach einem Heilmittel gegen den Nihilismus.

Foto Belinda Helmert: Schlossmauer Eickhof, Liebenau. Ursprüngliche Gründer und Eigentümer war die Dynastie von Hasbergen. Im 19. Jahrhundert kaufte der Braunschweiger Oberbürgermeister von Kalm das Gut und forstete die landwirtschaftlich, von Viehzucht. geprägte Fläche auf. Die von Kalms dienten als Gegner Bismarcks und der Preußen als Offiziere in der österreichen Armee. Der heutige Ziegelbau stammt aus der Reichsgründungszeit.

Ein großer Philosoph zwischen den Zeiten

So bezeichnet Harald Seubert (Schüler Manfred Riedels, der wiederum bei Löwith habilitierte) Karl Löwith. Er porträtiert ihn als Skeptiker, als jüdischen Gegner und dennoch Schüler Heideggers , mit dem er lebenslang in fruchtbarem Dialog (Briefwechsel) stand. Er ist konkreter an Individualität und Eigenverantwortung interessiert und denkt über die strenge Philosophie hinaus. In ihrer Nietzsche-Rezeption ergänzen sie sich gerade aufgrund der konträren Methode und Fragestellung hinsichtlich der Säkularisierung der Philosophie und der Gesellschaft. .Jacob Christoph Burckhardt der alte Lehrer Nietzsche, bekommt hier eine Schlüsselrolle zugesprochen (Heidegger erwähnt ihn gar nicht) und die eigene Kriegserfahrung (Stoizismus), der keinen Messianismus duldet, steht Heideggers Nationalsozialismus und Ignoranz des amor fati entgegen. https://www.youtube.com/watch?v=oqFShIlc7xc

Das amor fati wird für Löwith aus drei Gründen wichtig: erstens, geprägt durch die eigenen Krisen als Bedürfnis nach Gelassenheit, entsprechend der stoischen und der buddhistischen Lehre (Japanerfahrung), somit als praktische Lebenshilfe und Liebe zur Weisheit (was Philosophie ursprünglich bedeutet). Zweitens als Begegnung und Konfrontation mit dem Schicksal, weder passiv zu bleiben (Fatalismus), noch es mechanisch zu beurteilen (Determinismus), sondern als persönliche Herausforderung zu begreifen, die es zu bejahen gilt (Aktivismus, kein Aktionismus).

Nietzsche liefert laut Löwith religiöse Impulse, da er die christliche „Liebe zum Leben“ mit dem antiken „natürlichen Weltbegriff“ verbindet und amor fati als intuitiven Ausdruck des eignen „Weltgefühls“ statuiert. Seine Denkanstöße, insbesondere die Hinterfragung des Historismus (der Sinngebung der Historie) fordern dazu auf, zu Ende oder zumindest weiter gedacht zu werden. Die Frage nach dem Sinn der Geschichte (für Hegel progressiv) wird wieder gegen die Heilsgeschichte auf die „Weltgeschichte“ bezogen. Innen- und Außenwelt, Erleben und Durchdenken werden nicht länger getrennt oder hierarchisiert.

Aus dem Schicksal, das vom Subjekt als Zufall und Ohnmacht erlebt wird, entwickelt der Geist sein eigenes Schicksal, das zum persönlichen fatum gedeutet und zuletzt ein gewolltes Schicksal, das als amor fati wirkt. Insofern generiert der Geist (Wille) Handlungsvollmacht durch Wechselwirkung von Ereignis, Erlebnis und Deutung (Aneignung). Ergo fallen die logischen Antagonismen Zufall und Notwendigkeit, An und Für sich im „Über – Sich – Selbst – Sein“ zusammen. Aus dem partikulären Etwas ist zunächst ein einzelnes Nichts und zuletzt ein ganzes Alles geworden.

In amor fati finden Weltgefühl und Weltvernunft zusammen und der „Tod Gottes“ wird als Prüfung verstanden, sich von einem Absolutheitsanspruch zu befreien, wie er in Hegel kulminiert. amor fati ist der unbedingte Wille zum Leben auf die wiederkehrende Schicksalsfrage. Er will, was er muss, zugleich, was er kann. In ihm schließt sich das Ganze der Zeit und des Seins zusammen zu der schon einmal gewesenen Zukunft eines noch immer werdenden Seins.“ (zitiert aus Von Hegel zu Nietzsche). Es ist für Löwith der erste Schritt aus dem Nihilismus und Atheismus heraus in ein neues Christentum bzw. einen Weltglauben.

Foto Belinda Helmert: Baumkreis im Liebenauer Waldfriedhof. Seit Jahrtausenden besteht zwischen der mächtigsten Pflanze der Erde – dem Baum – und dem Menschen eine tiefe Verbindung. Der Baum ist ein Ursymbol für die Unvergänglichkeit des Lebens in der Natur. Seit jeher spielen Bäume eine besondere und zentrale Rolle in unserem Leben. Für manche Menschen sind Bäume von Göttern und Naturgeistern beseelt und mancher Baum sogar heilig. Auf dem alten Glauben an die Kräfte der Natur und der Bäume basiert auch die Idee des Baumkreises. Er verbindet Mensch und Baum über sein Geburtsdatum mit der Natur. Er ordnet jedem Erdbewohner einen Baum als Begleiter durch sein Leben zu – den persönlichen Lebensbaum.

Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!